それら語句の発生から現代まで同質の"y"(弁別される音素)が保たれているという条件下であれば、それが証明し得る。

※「やわらかい"YaWarakai"」は語幹形・古代日本語に直すと「やはらか"YaParaka"」となるように見られれば、既に異質の音に変化していると思われようか。英語"SoFt"は無声摩擦音のSとFが使われる点でこれも柔らかそうな印象である。印欧祖語としてはF音がP音になるように考えられがちであるが、ドイツ語などのゲルマン語派以外に同根語は無いので、印欧祖語の"soft"を求めるための比較・証明はし得ない。なお、「やわらかい」の対義語は「かたい"KaTai" 硬い(漢字音はKō, Gō, QN: ngạnh, MC:/ŋˠɛŋH/) 堅い(漢字音はKen, QN: kiên, MC: /ken/) 固い(漢字音はKo, Ku, QN: cố, MC: /kuoH/)」である。「かたい"KaTai"」のK・Tの音は、英語"hard"という単語と同じゲルマン語のH音=軟口蓋摩擦音 [x] から印欧祖語のK音が推定される言語学で推定された印欧祖語 *kert- にも使われる(この印欧祖語の類義語に *kret- があるが意味は「強い・賢い」関連である cf. 梵語kratu)。なお、日本語「かたい」と英語"HarD"には、「難い=難しい・しづらい"DiffiCult"」の意味も共通する。「かたい"KaTai, HarD, KerT"」という単語から、自然な言語感覚で、たしかに「ゴツゴツ・コツコツ"GoTuGoTu, KoTuKoTu"」とした「かたさ"KaTasa, HarDness"」が想定できる。無論、K・Tの音が有ればその単語は単純論理によってみな「かたい"KaTai, HarD"」という意味になるというわけでない(cf. 高い"TaKai")。

一つの傍証として、当記事ではYとWが「半母音、響音(鳴音・共鳴音)」であるという点について示す。

これに際して、YとWのみならず、五十音「あかさたなはまやらわ」の「やらわ」として最後部に列せられる「ら」音=LとRについても「半母音、響音(鳴音・共鳴音)」であるという点について示す。

Y, W, L, Rの音声学的な位置づけ

[ ] カッコで国際音声記号=IPA単音・音価表記をする(当記事で多用することに注意)。

※「やわらかい"YaWarakai"」は語幹形・古代日本語に直すと「やはらか"YaParaka"」となるように見られれば、既に異質の音に変化していると思われようか。英語"SoFt"は無声摩擦音のSとFが使われる点でこれも柔らかそうな印象である。印欧祖語としてはF音がP音になるように考えられがちであるが、ドイツ語などのゲルマン語派以外に同根語は無いので、印欧祖語の"soft"を求めるための比較・証明はし得ない。なお、「やわらかい」の対義語は「かたい"KaTai" 硬い(漢字音はKō, Gō, QN: ngạnh, MC:/ŋˠɛŋH/) 堅い(漢字音はKen, QN: kiên, MC: /ken/) 固い(漢字音はKo, Ku, QN: cố, MC: /kuoH/)」である。「かたい"KaTai"」のK・Tの音は、英語"hard"という単語と同じゲルマン語のH音=軟口蓋摩擦音 [x] から印欧祖語のK音が推定される言語学で推定された印欧祖語 *kert- にも使われる(この印欧祖語の類義語に *kret- があるが意味は「強い・賢い」関連である cf. 梵語kratu)。なお、日本語「かたい」と英語"HarD"には、「難い=難しい・しづらい"DiffiCult"」の意味も共通する。「かたい"KaTai, HarD, KerT"」という単語から、自然な言語感覚で、たしかに「ゴツゴツ・コツコツ"GoTuGoTu, KoTuKoTu"」とした「かたさ"KaTasa, HarDness"」が想定できる。無論、K・Tの音が有ればその単語は単純論理によってみな「かたい"KaTai, HarD"」という意味になるというわけでない(cf. 高い"TaKai")。

一つの傍証として、当記事ではYとWが「半母音、響音(鳴音・共鳴音)」であるという点について示す。

これに際して、YとWのみならず、五十音「あかさたなはまやらわ」の「やらわ」として最後部に列せられる「ら」音=LとRについても「半母音、響音(鳴音・共鳴音)」であるという点について示す。

Y, W, L, Rの音声学的な位置づけ

[ ] カッコで国際音声記号=IPA単音・音価表記をする(当記事で多用することに注意)。

Y (他言語異字: J I): 硬口蓋接近音 [j] (ドイツ語・スペイン語では有声硬口蓋摩擦音 [ʝ])

W (他言語異字: V U): 両唇軟口蓋接近音 [w] 両唇接近音 [β̞] 唇歯接近音 [ʋ] (多くの現代ヨーロッパ言語では有声唇歯摩擦音 [v] ただし歴史的に有声両唇破裂音 [b] の音変化の場合がある)

L: 歯茎側面接近音[l] 歯側面接近音 [l̪] ("lateral" 他に多く異音あり)

R: 反舌接近音 [ɻ] 歯茎ふるえ音 [r] 歯茎はじき音 [ɾ] ("rhotic" 他に多く異音あり)

これらを当記事で「半母音、響音(鳴音・共鳴音)」と扱うが、簡潔に語義の注釈をする。

「半母音」の根拠を、私は古代インド音声学・シクシャー(शिक्षा śikṣā)の典籍の記述に求めた。

そこに半母音は"antaḥstha (またはantastha, īṣat-spṛṣṭa, duḥspṛṣṭa)"と呼ばれ、その該当する音として日本語「や・ら・わ」行に当たる"IAST: ya, ra, la, va (Dev. य र ल व)"が挙げられている(タイッティリーヤ・プラーティシャーキヤ1.8節および対応する2.40-43節、パーニニーヤ・シクシャー38詩"īṣan..."など)。

これらを当記事で「半母音、響音(鳴音・共鳴音)」と扱うが、簡潔に語義の注釈をする。

|

| シクシャーに基づいた音韻表 by Manomohan Ghosh (1938) |

そこに半母音は"antaḥstha (またはantastha, īṣat-spṛṣṭa, duḥspṛṣṭa)"と呼ばれ、その該当する音として日本語「や・ら・わ」行に当たる"IAST: ya, ra, la, va (Dev. य र ल व)"が挙げられている(タイッティリーヤ・プラーティシャーキヤ1.8節および対応する2.40-43節、パーニニーヤ・シクシャー38詩"īṣan..."など)。

※シクシャーは古代インドで「6つのヴェーダーンガ(六論・ヴェーダ関連学問)」の1つであり、音声学的な考察や分類の明確さが近代の西洋における言語学に影響を与えた。日本には平安時代以前から「式叉論」の漢語名称で伝わっているが、その名称は古代インド音声学を指すものとして認知されなかった。5世紀ころの中国人・嘉祥大師吉蔵さんの百論疏など、中国・日本の文献に「式叉論、直訳の意味は学論(英語圏でも"learning"などと訳す)、詳細には六十四能法がある」と注釈されているが、「六十四能」の詳細を誰も語らない。2018年10月13日に私がその「不明事項」を文献学的に検証して出した「インドに原点・原典があり言語発音の種類を指す」という結論を、過去記事に追記した。式叉論に興味のある方は、参照されたい。

なお、英語で「半母音」は"semivowel"であり、音声学用語としてはY系の硬口蓋接近音 [j] やW系の両唇軟口蓋接近音 [w] 両唇硬口蓋接近音 [ɥ] 軟口蓋接近音 [ɰ] に限られる。

これらは接近音"approximant"の内でも、狭母音 [i], [y], [ɰ], [u] と他の母音を連ねて発音するなどしたイ+ア=ヤ [ja]、ウ+イ=ヰ・ウィ [wi] のようであるため、その音声学用語・狭義の半母音"semivowel"と定められる(イ+ア=ヤ [ja] という見解は平安時代の悉曇の「悉曇要訣: 乃至 य ya 字はイア (i + a) なること亦た勘文有り」や江戸時代の国学の「字音仮名用格」にも見られる)。

「響音(響き音・ひびきおん・きょうおん)」とは、英語"sonorant (sonorants)"の訳語である。

この概念については、日本語版Wikipediaの記事名で「共鳴音」とされ、日本の音声学の論文でも「共鳴音」・「共鳴性("sonority"からの訳語)」といった訳語が用いられるが、「共」という字は"consonant"のcon-という接頭辞を想起させるために紛らわしく余分である。

中国語版Wikipediaの記事名「響音」や、別の日本語論文らの「鳴音」という、それを用いた方がよいと考えるため、私は「共鳴音」という語を主に用いず、併記のみした。

響音としての性質"sonority"がある音を音声学では響音と呼ぶ(その英語での名称は既に記された"sonorant"以外に"resonant"、古くはソナント"sonant"とも)ならば、当記事で説明されるY, W, L, R系のみならず、M, N=鼻音の系統も挙げられる(過去記事にも記したがそれらは実際に話される言語の内でも「成節子音」という子音と合わせる母音的に用いられる・音節主音として用いられる特徴を持つ e.g. チェコ語・スロバキア語・スロベニア語などスラブ語)。

当記事で、私は外国語の日本語カタカナ(カナ)表記を、以下のようにする。

W(V U)字は慣習的にワやヴァと私は綴るが、上記の音価の違いは言語ごとに意識されたい。

ドイツ語のJa-やスペイン語の-lla (同一言語内の方言差あり)などは、一般的な日本語のヤ・ジャと異なるが、私は既成事実化した綴りでヤ・ジャなどを適宜に用いる(実際の発音・音価としては異なっても音素としては同一言語内で割と区別可能・排他的で類似するので気にする必要も無いが)。

その他の字とその発音に関することも、慣習的・慣用的・慣行的なカタカナ表記にするが、常に何の音価(IPA 音声学の記号を用いることのできるもの)であるか、意識されたい。

なお、当記事の随所で、カタカナ表記自体の話題も行われる。

なお、英語で「半母音」は"semivowel"であり、音声学用語としてはY系の硬口蓋接近音 [j] やW系の両唇軟口蓋接近音 [w] 両唇硬口蓋接近音 [ɥ] 軟口蓋接近音 [ɰ] に限られる。

これらは接近音"approximant"の内でも、狭母音 [i], [y], [ɰ], [u] と他の母音を連ねて発音するなどしたイ+ア=ヤ [ja]、ウ+イ=ヰ・ウィ [wi] のようであるため、その音声学用語・狭義の半母音"semivowel"と定められる(イ+ア=ヤ [ja] という見解は平安時代の悉曇の「悉曇要訣: 乃至 य ya 字はイア (i + a) なること亦た勘文有り」や江戸時代の国学の「字音仮名用格」にも見られる)。

「響音(響き音・ひびきおん・きょうおん)」とは、英語"sonorant (sonorants)"の訳語である。

この概念については、日本語版Wikipediaの記事名で「共鳴音」とされ、日本の音声学の論文でも「共鳴音」・「共鳴性("sonority"からの訳語)」といった訳語が用いられるが、「共」という字は"consonant"のcon-という接頭辞を想起させるために紛らわしく余分である。

中国語版Wikipediaの記事名「響音」や、別の日本語論文らの「鳴音」という、それを用いた方がよいと考えるため、私は「共鳴音」という語を主に用いず、併記のみした。

響音としての性質"sonority"がある音を音声学では響音と呼ぶ(その英語での名称は既に記された"sonorant"以外に"resonant"、古くはソナント"sonant"とも)ならば、当記事で説明されるY, W, L, R系のみならず、M, N=鼻音の系統も挙げられる(過去記事にも記したがそれらは実際に話される言語の内でも「成節子音」という子音と合わせる母音的に用いられる・音節主音として用いられる特徴を持つ e.g. チェコ語・スロバキア語・スロベニア語などスラブ語)。

当記事で、私は外国語の日本語カタカナ(カナ)表記を、以下のようにする。

W(V U)字は慣習的にワやヴァと私は綴るが、上記の音価の違いは言語ごとに意識されたい。

ドイツ語のJa-やスペイン語の-lla (同一言語内の方言差あり)などは、一般的な日本語のヤ・ジャと異なるが、私は既成事実化した綴りでヤ・ジャなどを適宜に用いる(実際の発音・音価としては異なっても音素としては同一言語内で割と区別可能・排他的で類似するので気にする必要も無いが)。

その他の字とその発音に関することも、慣習的・慣用的・慣行的なカタカナ表記にするが、常に何の音価(IPA 音声学の記号を用いることのできるもの)であるか、意識されたい。

なお、当記事の随所で、カタカナ表記自体の話題も行われる。

ラテン文字Y字は、ギリシャ文字「ウプシロン Υ (小文字 υ)」に由来し、古典ラテン語では円唇前舌狭母音 [y] (イのように舌が前に来るウ音であって古代ギリシャ語のΥ字の発音。古代ギリシャ語からの借用語に限られる)のために用いられた。

古英語(文献は"Beowulf"など)でも、当の母音 [y] とその長音 [yː] の音価となるが、現代英語のY用法=ヤ行音・硬口蓋接近音 [j] のためにはG字(ġとも)または Ȝ "yogh"を用いていた(同時に当時は他の音のためにもG, Ȝ字が混じって使われた)。

後の中英語や近代英語初期には、イの音 [i] のために用いられた(母音 [y] の音変化 [i] や子音 [j] の表記に用いるなどした経緯もあって相変わらず混じりが多い)。

現代の英語における文字の名称は「ワイ /waɪ/」であり、日本語でもそう呼ぶ(同じ半母音のW音が現れて置き換わった名前であり混ぜこぜ cf. 英語vowel フランス語voyelle)。

当記事では、あくまでも現代英語や日本語ヘボン式ローマ字などでヤ行音・硬口蓋接近音 [j]のために既成事実化して用いられる子音・半母音としてのYとして説明する。

紛らわしさを回避する場合は [y] のような表記(何度も示す通りIPAの音価表記であってこれは円唇前舌狭母音を示す)によって区別している。

※「硬口蓋」の音"palatal"と硬口蓋化した音が、「やわらかい音」の代表であると私は当記事で語りたい。後述のスラヴ語学の用語「軟音」も参照されたい。「やわらかい音・軟音」は「硬口蓋"hard palate"」で発せられる。その「硬」という字が「口蓋」に掛かっている通り、「口蓋"palate; roof"」という調音部位が物理的に硬い部分・軟らかい部分に分かれていることを示す。反対に、「軟口蓋"soft palate"」という名称の調音部位もあるが、これが一般的なK音・カ行音(硬・かたい"Katai")の無声軟口蓋破裂音 [k] "voiceless velar stop; plosive"などを有している。

日本語の学問で「拗音」と呼ばれる音のうち、「開拗音」は「きゃ・にゃ」など「小文字や行(ゃ・ゅ・ぇ・ょ。ぇは母音としてのぇと区別する)」を用いて示された硬口蓋化の音(IPAでは [ʲ] の字が付される)を指す。

ヘボン式ローマ字など、一般的なラテン文字表記では子音字と母音字とに"y"を介して"kya, nya, rya"と綴られるが、「じゃ」という有声歯茎硬口蓋破擦音は"ja"と綴られる(もっと翻字的な"jya"とする者も稀にいる)。

日本漢字音のうち比較的古層のものは呉音であるが、それらのうち語頭が硬口蓋化歯茎鼻音 [nʲ] の発音の字は、中古音ともSino-Japaneseとも呼ばれる音で硬口蓋鼻音 [ɲ] (中古音の学者たちは歯茎硬口蓋鼻音 [ȵ] とする)が想定される。

その字は「に・にゃく・にゅう・にょ・ねん(例は二・若・柔・如・然)」などが当たる。

それが漢音では「じ・じゃく・じゅう・じょ・ぜん」といった、音素「ざ」行/z/となる(歯茎鼻音のナン・ナム発音の字は男=ダン・ダムとなるなど類例があるがそれは鼻音・破裂音の互換であるため別の現象と考えた方がよい)。

現代日本語で「柔軟=じゅうなん"jūnan" (仏教読経: にゅうなん"nyūnan"」と発音する言葉も、修正主義・合理主義的に呉音でいえば「にゅうねん"nyū'nen" (i.e. にゅうにぇん"nyū'nyen" 中古音やSino-Japaneseとしては/ɲiu.ɲen/となろう)」と読まれるべきものである。

現代中国語普通話でも、同じ子音系統の発音で"róuruǎn (拼音 Pinyin による)"と読まれる。

つまり、「柔軟(にゅうにぇん"nyū'nyen")」は、軟らかそうな印象の子音が頭に付く音節を2つ重ねた熟語である。

※当記事のR字の項目でも、この系統の漢字音について再び記す。なお、この日本語学問で開拗音といわれる発音のうちSino-Japaneseで硬口蓋鼻音 [ɲ] のような発音だった漢字は、二人称の代名詞「汝・你」や状態の代名詞・指示代名詞「爾(尔・尓)・若・然」などに見られる。その仔細はシナ・チベット語族の学問に任せよう。そこではシナ・チベット祖語の再構語(二人称代名詞・単数形 *na-ŋ)が提案されている。当記事冒頭に「よわい"YoWai"」という和語の字を挙げたが、これも漢字の「弱い・弱」は漢音「じゃく"jaku"」に対して呉音「にゃく"nyaku"」がある(中古音の例→ 鄭張 /ȵɨɐk̚/ 王力 /ȵʑĭak̚/ cf. 蒟蒻の"蒻 ニャク nyaku")。「柔軟・軟弱」の3字の同一性は、ベトナム語の国語"Quốc ngữ"表記だとみな語頭nh- (硬口蓋鼻音 /ɲ/)であること nhu, nhuyễn, nhược が直接根拠になる。

そのように、発音が状態そのものを指す言葉を「自己言及"self-reference"・自己整合語"autologisch, autonym"」ともいう(後者は日本語インターネットだと英語"Autological word"から翻訳されたWikipedia記事が発祥であり、活字の日本語文献で説明されたことは無い)。

これぞ「ふにゃふにゃ"funyafunya"」、「やわらか"yawaraka"」発音である。

冒頭にも「やわらか」ということに関して同じように説明していたが、「にゃ」と「な」のどちらの方が柔らかい・軟らかい・柔軟だと感じるかは、人の言語感覚で多少の差異があろう。

「柔軟」も、その極端な発音に変えるならば、「にゅうにぇん(じゅうじぇん)」か「ぬーなん(なお軟の"なん"発音は辞書的に慣用音とされる)」となるが、どちらの方が柔らかいと感じるは、人の言語感覚で多少の差異があろう。

ここでは古代からの言語感覚の実例を示すことができたらば、それでよいと思う。

※擬態語「ふにゃふにゃ」の音は母音の連なりによって動的な印象が付与される。"u-a-u-a"という母音の連なりは"口を意識しながら発音してみると実感できるように、狭い母音・広い母音の移動である。もし「ふにゃふにゃ」という擬態語の実物があるならば、それが「ふにゃふにゃ性」を失っている時、多少の音変化を伴って「ぼなぼな"bonabona"」とでも表現できる。現代日本語の慣用句(オノマトペ系)「有耶無耶(うやむや"uyamuya")」と「もやもや・ぼんやり"moyamoya, bon'yari"」を比較されたい。

ヤ行音・硬口蓋接近音の音素 /j/ を有する言語のうち、オランダ語など一部の言語ではY字でなくJ字を用いる。

オランダ語では、条件異音・強調発音として有声硬口蓋摩擦音 [ʝ] が現れる。

有声硬口蓋摩擦音 [ʝ] は、標準の音素として同じゲルマン語派のドイツ語 j や、イタリック語派ロマンス諸語のスペイン語 y に用いられている。

音韻学的に少し説明したいことは、「接近音」というものが有声音のうちで最も閉鎖性(インド音声学・梵語でいう接触"sparśā, spṛṣṭa")が弱い=子音性が少ない(半母音"antaḥstha"または"duḥspṛṣṭa")が、その発音の閉鎖性を少しだけ強めると、そのような有声摩擦音になる。

この点で、それらの言語は、「強めの発音」を行った際にヤ行音・硬口蓋接近音の音素 /j/ が異音として有声硬口蓋摩擦音 [ʝ] になるものか、新たな音素として有声硬口蓋摩擦音 [ʝ] に変化して既成事実化したものか、ということになる。

Y系の音はロシア語などで「軟らかい"soft ru: мягкий... [ˈmʲæxʲkʲɪj]"」とされる (on Slavic languages)

一方、外国語では印欧語族(インド・ヨーロッパ語族)のスラヴ語派(スラブ語派)の多くの言語に、日本の拗音>開拗音と同じような「軟音"soft consonants"」がある。

キリル文字を用いる場合は、「Ь (軟音符または軟音記号"soft sign") IPA: [ʲ]」に表される。

日本の開拗音といえば、音声学で硬口蓋化"palatalization"による発音"palatalized"を指すが、スラブ語学ではそれらを"softening (柔らかくすること)", "sofetened (柔らかくなった音)"と称するようである(典拠不詳)。

キリル文字において、軟音の発音は「Ь」以外に、平仮名の「や・ゆ・よ(ゃ・ゅ・ょ)」に相当する「軟音系の母音」とみなされた「Я Ю Ё (ya, yu, yoまたはia, yu, yo)」も用いられる。

※「軟音」という語を「硬口蓋化した発音」として用いることは、スラヴ語学に限定される。音声学で「軟音(対義語: 硬音)」というと、これは別の概念を指す点に留意されたい。また、「Ь」字は古代教会スラヴ語で"front yer"として前舌・狭母音の弱母音 [ĭ] を示していた字だとされ、初めから軟音・硬口蓋化を示す字だったわけでないことを留意されたい。似た字形に「Ъ (硬音符または硬音記号"hard sign")」があり、これは軟音・硬口蓋化でないことを示す字だが、先と同様に古代教会スラヴ語で"back yer"として後舌・狭母音の弱母音 [ŭ] を示していた字だとされる。

日本語の「や・ゆ・よ」とロシア語など東スラヴ語群の「Я Ю Ё (ya, yu, yoまたはia, yu, yo)」とは、文字単体の場合に音声学では硬口蓋接近音 /ja, ju, jo/ として扱われるであろう。

日本語と東スラヴ語とにおける硬口蓋接近音が、なぜ母音「あ・う・お (a, u, o)」しか無いかといえば、「い・え(i, e)」は前舌母音(front vowels)として発せられる音であって硬口蓋接近音の硬口蓋化の音と発音の仕組みが似ているためである。

そのため、現代日本語で通常は「いぃ(ゆぃ yi)・いぇ(ye)」を発しない(イェス"yes"とかイェール"Yale"のような外来語か再建された古代日本語ヤ行音くらい)し、キリル文字にも「Я Ю Ё」を主に用いて"yi, ye"系の音の字を用いない。

yi発音 /ji/ はウクライナ語 Ї が有り、ye発音 /je/ はロシア語・ベラルーシ語(2語は異音としてのみ)・ルシン語 Е が有るが、使用(および異音出現頻度)が限定的である。

南スラヴ語群のうちのブルガリア語に関しても、英語版Wikipedia記事に「イェ /jɛ/ から エ /ɛ/に変わること」が示される。

スラヴ語派は、キリル文字を使わない言語も多くあり、それらにおける「軟音」の有無や多寡も別途検証されたい

例としては「鹿"deer"」を意味する言葉に、チェコ語jelen スロヴァキア語jeleň ポーランド語jeleń セルボ・クロアチア語jèlen/јелен (セルボ・クロアチア語のみ南スラヴ語群で他は西スラヴ語群)などがあり、語頭が硬口蓋接近音 [j] のイェレン発音であるが、スラヴ祖語(*(j)elenь リンク先に東スラヴ語群のロシア語оленьなど諸々の例あり)ないし印欧祖語(*h₁el-)ではその音が無かったと推定されている。

「Y発音・ヤ行音(音声学的に特定すれば硬口蓋接近音)」が「やわらかい(軟らかい・柔らかい)」ということは、外国語・西洋言語の中でも言われることが確認できた。

記事の本題・仮説のための一つの根拠としよう。

備考: 中世~近世日本語「あ・い・う・え・お」は"a, i, u, ye, wo"?

先のスラヴ語のうち、一部は印欧祖語・スラヴ祖語でエ系統だったものが現代までにイェ系統になっている言語(チェコ語・ポーランド語など)が確認された。

また、その一方でイェの発音が消失したか条件的に現れる・方言に残っているらしい言語(ロシア語・ウクライナ語・ブルガリア語など)も確認された。

日本語はというと、国語学者・言語学者の一部は中世(ここでは平安後期~戦国時代)や近世(江戸時代)に「あ行=あ・い・う・え・お」が"a, i, u, e, o"ではなく、"a, i, u, ye, wo"のようなものだったと考えている。

そのような雰囲気を私は感じていた(誰々の説かは不確か)ので、当記事の執筆に際して江戸時代の国学の書を見直した。

本居宣長さんの「字音假字用格(もじごゑのかなづかひ)」に「アヤワ三行の差別を明らかにすべきだ」、「オの字はア行であってヲの字はワ行だ(i.e. ア行の"オ o"が"ヲ wo"の音で発せられることは誤り)」、「(梵語への漢字音写について)梵語の長ウ(ū ऊ)と短オ(o ओ この悉曇学でいう短オはグナであって長オはヴリッディau औ)とを混同して空海はどちらにも『汙(新字体: 汚 簡体字: 污 ネット複製には汗と誤植される)』という同じ字を当てる。(中略) ウとオの区別もできない者にオとヲの区別など不可能だ。インド人の宝月(Ratnacandra)から梵語を学んだ慈覚(円仁さんのこと)は『於(平仮名お・片仮名オの原形)・奥』などの字でア行オを正しく表現した。当時の日本人が正しく学べば正しくオとヲの区別をできたはずだ」という見解が示されていた。

※なお、彼は中国・日本におけるア行オの誤った漢字音写の例として「汙」の他に「烏・于」などを挙げてもいるが、現代中国語ピンインでwuとかyuとか中古音・反切の頭音で羽とか雲とか汪とかのようにy系もw系も有るし、於や奥などもそれぞれy系やw系と相互に表現し合う傾向にある。母音についてもo系とu系は「都・図・頭(呉音がu系 漢音がo系)」に代表される相似性がある。時代ごとに異なる反切などが示された韻書・字書の見方を誤って論ずると、循環論法になりかねない。これは本題と逸れる。彼がどう漢字音を認識していたかは、興味のある方が別途考察すればよい。

これら記述が示唆することは、18世紀のころに「ア行オ /o/=音声的にヲ [wo] でワ行オ /wo/と同じ」だったことである。

また、ア行エ"e"とヤ行エ"ye [je]"との混同を示す書に大矢透さんの「古言衣延辨證補(明治40年作という)」があり、そこに「万葉集など上古には阿也(ア・ヤ)二行のエ音を分別して仮名(漢字音写)で記していた」とし、ア行エが「衣(音を借る) 得(訓を借る)」・ヤ行エが「延・要(音を借る) 江(訓を借る)」などであるとしてその詳細が示されていた(その元の話題は奧村榮實・奥村栄実さんの「古言衣延辨」でそちらにも同様の説がある)。

こちらの方は、古典における万葉仮名・など和語漢字音写の区別に関する話題が主立っていて中世や近世の日本語の音価の比定には向かないが、参考までに例示した(なお、後者・大矢透さんの書に「空海さんの時代にも別の音であることが常識的に認識されていて『いろは歌』に"越えて ko-ye-te"のみあってア行エが載らないことから彼は『いろは歌』作者でない」という話も書かれる。彼はア行エとヤ行エが区別されない時代のエ音素の音価を [e] ではなく [je] の方に定めていたと分かる)。

|

| JAPONIAE INSULAE DESCRIPTIO. (Flickr and Wikimedia commons) |

地図のうち"IAPONIAE (JAPONIAE) INSVLAE (INSULAE) DESCRIPTIO."には、令制国の名前など主要な地名が記されており、伊豆"Hizu", 和泉"Hizumi"といった語頭H字が現代フランス語"h aspiré, h muet"と同じような彼らのラテン語発音によって無音のままに付けられていたような表記があるので、この語頭H字を有字無音(黙字)として読んでもらいたい。

その上で「越後"Hiechigo"」は、発音を示すと「いぇちご"Iechigo Yechigo *jechigo"」だったと読み取れる(越前"Hiechigen"・越中"Hietchu"も同様)。

ヤ行の音の比較のためには「大和"Hiamato"」、「伊予"Iyo"」がある。

ただし"Fechi Iouoxima"のIoはジョであって八丈島(現代ローマナイゼーション"Hachijō-jima")を指し、その南の"Iasima"は八つの島=八島(やしま Yashima)で伊豆大島と八丈島の間にある島々(伊豆諸島の一部)を指すと思われる(この地図に描かれた状態としては現代のそれらと大分異なるようだが当時の西洋人が少ない伝聞などから製図したためであり当記事の話題に関しない cf. 1720s J.C. Scheuchzer日本地図"Fatsisio. I")。

「越」の字は、字音仮名遣いで「ゑつ"wetu"(そもそも字音仮名遣いは初めに江戸時代の国学者が宋以前の韻書・反切などを参照して既存の仮名遣いを修正して整備したもの)」であった(cf. 説文解字・広韻: 王伐切・わうばつ→わつ"watu" 越南"Vietnam" QC: Việt Nam)。

このワ行エ"we"のヱ(ゑ)の語頭w-が、中世にはア行エ"e"・ヤ行エ"ye"との区別を失い、すべて"ye [je]"に変化(合流)したということになる。

現代に語頭がオ音である単語に「奥州・近江・尾張・隠岐(字音かな→あうしう・あふみ・をはり・おき)」があるが、それぞれ"Villoxu, Vlloumy, Vlloari, Vuoqui"と、語頭の音の同一・別異を問わずに綴りが不揃いである(しかも後述のW = V, Uの項目やLの項目に示されたラテン語・ロマンス諸語の道理を知らねば綴りの意図が想定しづらかろう)。

それであっても、当時のオ音素は、その音価が語頭V字(U, Wに相当)であることからワ行オ"wo [β̞o, wo]"であったと示唆する(気になる例は大"ō historical: ofo"長母音が反映されていない大隅"Osumi"と大五島?"Ogoto" 豊後"BVNGO = Bungo"と書かれた九州島とその周辺にある)。

これらの情報や、私が未だ示していない情報など(e.g. 日蓮大聖人御書・真蹟遺文 ほかカナ文字の写本類 近世の外国語文献 cf. enwiki: Japanese yen#Pronunciation and etymology)から、確かに中世~近世の日本語に"a, i, u, je , wo (極端な場合はa, yi, wu, ye, wo)"がア行の音であったという説を肯定できる。

中世や近世の日本語で、ある程度の地域・期間にア行のエが"ye"で、オが"wo"ということも、単なる母音よりも強めに発して接近音にした方が良いように感じられたか。

これらの時代の特殊な状況下には現代のハ行音価=喉音系・声門摩擦音 [h] (近似するものに軟口蓋摩擦音 [x])によってア行を発すること(ha, hi, hu, he, ho)もできたろう(先のフランス語など中世ヨーロッパ言語の有字無音hを比較。中古音などにおける一部漢字音はh語頭らしいものが呉音でア行の仮名にされることもある)。

以上のように、中世~近世の日本語のア行エ・オの音価が [je] , [wo] だったとして、江戸時代の後期や明治時代には"e, o"のような母音に推移(移行・変化)しきる。

ただし、[wo] だけは助詞「を"o, wo"」で限定的に(i.e. 条件異音として)現れる。

後に外来語を受けてイェ・ウォとして、「五十音から失われた音(音素phoneme, 単音phoneどちらも)」を発する機会が多少増える([ji, wu] も、ごく稀にイィ(ユィ)・ウゥ(ヲゥ)と表記される)。

W (他言語異字: V U)

ラテン文字W, V, U字および先述のY字はみな、究極的にギリシャ文字「ウプシロン Υ (小文字 υ)」に由来し、それはまたセム語派の文字「ワウ(waw またはワーウ wāw, フェニキア文字ではY字形)」に由来するという。

500年以上前までのヨーロッパでは、多くの場合にV字形のラテン文字大文字が、母音U (ウ)と子音V (ヴ、ワ)のいずれにも用いられた事実がある。

ヨーロッパ言語の地域で広く用いられてきたラテン文字の始祖ともいえる言語のラテン語のV字は、古典ラテン語(近現代に再建された発音)が母音Uに加え、子音カタカナ「ワ」で表される音=接近音である。

それよりも後世の教会ラテン語のV字子音は、カタカナ「ヴァ」で表される音=有声摩擦音である。

それよりも後世の教会ラテン語のV字子音は、カタカナ「ヴァ」で表される音=有声摩擦音である。

厳密には、前者が両唇軟口蓋接近音 [w] で、後者が唇歯有声摩擦音 [v] である。

つまり、歴史的にはより古い前者が「ワ [wa]」系統で、より後世の後者が「ヴァ [va]」系統である。

単語例は現代ラテン文字で"Vulgata, Vulgāta (古くはVVLGATA)"と綴られる単語を前者で「ウルガータ(wuルガータ)・ウルガタ」ということ、後者で「ヴルガタ」というようなものである。

なお、教会ラテン語で完全にV字ワ系の発音 [w] が絶たれたのでなく、qu-の語句"qui, equus (i.e. 古い表記でQVI, EQVVS)"などに [kw] として残っている(古典ラテン語発音は唇音化 [kʷ] か接近音付与 [kᶣ] で微妙に違う)。

なお、Q字の名称は日本語で「キュー kyū [kʲɨᵝː]」、英語で /kjuː/ と発音されるが、この用法からすれば「クウー /kwuː/ [kʷuː]」と発音されるべきものである(cf. オランダ語・フランス語 ク /ky/ スペイン語 /ku/)。

なお、Q字の名称は日本語で「キュー kyū [kʲɨᵝː]」、英語で /kjuː/ と発音されるが、この用法からすれば「クウー /kwuː/ [kʷuː]」と発音されるべきものである(cf. オランダ語・フランス語 ク /ky/ スペイン語 /ku/)。

※教会ラテン語発音は、インターネットで探せば多く聴いて確認できる。YouTubeでは"Pater noster qui es in..." https://www.youtube.com/watch?v=PyWBaIEkZ7w (教会ラテン語の統制機関と関連するカトリック教会・ローマ法王による発音)などがある。古典ラテン語発音は、世間の研究者によるものが確認できる。私も自作歌詞の歌唱をしている。

インド系言語において、V字= व は、ヴァとワのどちらも歴史的に発音されたと私は見ている。

一般的に、サンスクリットであれパーリであれ他のプラークリットであれ、V字単語が漢語(中古中国語・主に1世紀~唐とそれ以前)ではB系の音の漢字に音写される。

例えば「毘(呉音: び"bi")」は、毘沙門"sa: Vaiśravaṇa pi: Vessavana"・毘瑠璃(吠瑠璃・流離)"sa: vaiḍūrya pi: veḷuriya 元素ベリリウムや鉱物berylはL/R音位転換"・毘盧遮那"sa: Vairocana pi: Verocana (パーリ経蔵・相応部11.8経によると阿修羅の名=鞞盧闍那だが中部49経には virocana 単に輝く・光を放つという意味の形容詞も載る)"と音写に使われる。

例えば「毘(呉音: び"bi")」は、毘沙門"sa: Vaiśravaṇa pi: Vessavana"・毘瑠璃(吠瑠璃・流離)"sa: vaiḍūrya pi: veḷuriya 元素ベリリウムや鉱物berylはL/R音位転換"・毘盧遮那"sa: Vairocana pi: Verocana (パーリ経蔵・相応部11.8経によると阿修羅の名=鞞盧闍那だが中部49経には virocana 単に輝く・光を放つという意味の形容詞も載る)"と音写に使われる。

この「毘」は、B字・BH字 ब भ 単語の音写にも使われる。

同様に阿濕婆"sa: aśva"(馬を意味する語だがわざわざ音写している場合は人名中に用いられるもの)の「婆(呉音: ば"ba")」といった字も、V字・B字・BH字単語の音写に使われる。

※一部漢訳仏典で「婆」はP音梵語の音写に使われることもある(e.g. 後述ヴィパッサナーもといヴィパシヤナーの音写例である毘婆舎那 Trad. 毗婆舍那)が、元の梵語発音者や口語発音の系統に依存するものである。また、現代中国語で「毘(毗) Pinyin: pí」・「婆 Pinyin: pó」はP音外来語の音写にも使われるが、現代中国語は無声音・有声音の区別が薄いためであり、ここでは関係ない。当記事では以後にも「口語発音」のような同語異音現象や、古代と現代の同型言語の差異について、筆者が注意点を示したり、筆者が意識しても注意点を示さなかったりするので、いずれのことも読者が注意すべきである。音声学や歴史言語学自体が言語発音の客観性と主観性について、適宜にすべきものである。

※一部漢訳仏典で「婆」はP音梵語の音写に使われることもある(e.g. 後述ヴィパッサナーもといヴィパシヤナーの音写例である毘婆舎那 Trad. 毗婆舍那)が、元の梵語発音者や口語発音の系統に依存するものである。また、現代中国語で「毘(毗) Pinyin: pí」・「婆 Pinyin: pó」はP音外来語の音写にも使われるが、現代中国語は無声音・有声音の区別が薄いためであり、ここでは関係ない。当記事では以後にも「口語発音」のような同語異音現象や、古代と現代の同型言語の差異について、筆者が注意点を示したり、筆者が意識しても注意点を示さなかったりするので、いずれのことも読者が注意すべきである。音声学や歴史言語学自体が言語発音の客観性と主観性について、適宜にすべきものである。

これらは西暦1世紀~10世紀のインド・中央アジアの人物が、インド系言語のV字発音をワ系統でなくヴァ系統で発していたことを示唆する(一部でバ系統に合流することも考えられる)。

漢語の仏典で以上のV字インド系言語・梵語が「毘」や「婆」というヴィ・ヴァやビ・バを思わせる字が使われてきたことに対し、現代のインド・東南アジアでインド系言語(典礼言語としてのサンスクリット語やパーリ語)のV字は、ワ発音である。

イーシュヴァラ(īśvara 神、シヴァ、漢訳・漢語仏教圏でいう自在天)を「イーシュワラ(英語圏でもIshwaraなどとラテン文字表記される)」と、IASTでのV字をワ発音のカナ表記にする。

イーシュヴァラ(īśvara 神、シヴァ、漢訳・漢語仏教圏でいう自在天)を「イーシュワラ(英語圏でもIshwaraなどとラテン文字表記される)」と、IASTでのV字をワ発音のカナ表記にする。

マハーヴァンサ"mahāvaṃsa"をマハーワンサ、テーラヴァーダ"theravāda"をテーラワーダと通称することを始め、東南アジア人が主体となっている上座部仏教(特にミャンマー・スリランカの流れ)の語は、IASTでのV字をワ発音のカナ表記にする。

ただし、ヴィパッサナー瞑想の「ヴィパッサナー"vipassanā"」などは北米で普及した流れを受けてIAST翻字上Vである字をヴァ発音にする英語発音で日本に伝わった経緯があるか、英語風の発音にしたい人がV字(シンハラ文字 ව デーヴァナーガリー व など唇歯接近音 [ʋ] とみなされるワのような音)をヴァ発音にした経緯があろう(現代東南アジアに合わせるならばVヴィパッサナーはWウィパッサナーになる。一方でオウム真理教ラオス遠征動画 on Youtube - 29:46 ヴィパッサナー発音や29:26 バーヴァナー"bhāvanā"発音はヴィパッサナ、パヴァナと聴こえる)。

先述の単語のうち、"aśva (男性主格単数aśvas, aśvaḥ)"は「馬」を意味するサンスクリットであり、その発音をカタカナに示せば「アシュヴァ、アシヴァ」または「アシュワ、アシワ」となるが、同じく先述のラテン語"equus"も「馬」を意味し、その発音をカタカナに示せば「エクス、エクゥス、エクウス(エkwuス)」となる。

二語"aśva, equus"は印欧祖語における同根語であり、サンスクリットのś字の音はシャタ (śata) がラテン語ケントゥム (centum) となるようにK (C), Q字の音と置き換わることが多い(cf. ケントゥム・サテム説)。

これら"śva, quu"は、ともにW発音の方がしやすく、V発音の方がしづらいことは、今、この文を読む者が発音すれば確実に分かるであろう(後述の「モスクワ・マスクヴァ」に関する注釈も参照)。

音声学的に定式化した理論としては、二重子音のうちの先の音が無声音ならば後の音も無声音であると発音しやすいということである(日本語・漢語の鼻音による連濁は先の音が鼻音=有声音ならば後の音も有声音であると発音しやすいという現象を示す)。

「後の音による無声音化現象」は、あくまでも例示だが、英語describe ラテン語describoが接尾辞-tion, -tioが後ろに接することによってb→pとなる事実(en: description, la: descriptio)に現れる。

ただし、接近音も標準的に有声音(声帯の振動を伴うもの)である。

つまり、[swa, kwa] 発音と [sva, kva] 発音のどちらが発音しやすいかとは、その発音者の能力・感覚(主観性)に依存するということであろう(cf. イスラエルの国歌"Hatikvah"ハティクヴァ)。

つまり、[swa, kwa] 発音と [sva, kva] 発音のどちらが発音しやすいかとは、その発音者の能力・感覚(主観性)に依存するということであろう(cf. イスラエルの国歌"Hatikvah"ハティクヴァ)。

なお、過去の日本でクワもといクヮ音=拗音のうちの合拗音(唇音化"labialization"の音"labialized" [ʷ] または [w] 付き二重子音)は、漢字音として発音されていたことが認められる(字音仮名遣いクワ・クヰ・クヱ・グヱなど。字の例は花・華・歸・外など)。

二重子音の無い日本語のうちにも、クヮとかキャといった音であれば二重子音とも取れるような音が有り得ることとなる(唇音化・硬口蓋化した音 [kʷa] [kʲa] に定めれば二重子音でない)。

何であれ、ヤ・ワ音、Y W音の半母音たる性質を、私は感じる。

インド言語の話をしていたので、それに関する「半母音たる性質」について一つ補足しよう。

サンスクリットなどに見られるサンディ(連音・連声)の例として、母音イで終わる単語の次に母音で始まる単語が来れば、そこはヤ行の音となり、母音ウで終わる単語の次に母音で始まる単語が来れば、そこはワ行の音となる現象が挙げられる。

この現象も、古代インドの音声学において半母音"antaḥstha"のうちにY W音が含まれる根拠ではなかろうか(それでは同じくその半母音のうちに含まれるL, R音がどのように半母音の性質を持っているかといえば、当記事で後に考察される通りである)。

続いて、日本語のワ行音・わ字(ワ・和)の話をする。

古代日本語の音素(および歴史的仮名遣い)は万葉仮名などによって推定・再建される。

冒頭に※注釈で示されたよう、「歴史的なハ行音素の変化である古代日本語*pa (パ 音価を理論上想定すると無声両唇破裂音 [pa])→上古日本語*fa (ファ 音価を理論上想定すると無声両唇摩擦音 [ɸa])→中世日本語*wa (ワ 音価を理論上想定すると両唇接近音 [β̞a])というハ行転呼」によるものは、古来からのワ行音と区別されるべきである。

ハ行転呼は、語中のものが主要である。

参考までに、名詞の例には「岩(いは"ipa, iɸa, ifa iwa")」・「家(いへ"ipe, iɸe, ife, iwe, 中世後期: iye? 現代: ie")」などがあり、動詞の例には「言ふ・言ひ・言へ・言はば(いふ・いひ・いへ・いはば ip-, iɸ-, if-, i∅-)」=四段活用ハ行などがある。

原則的に、語頭ワ行音はハ行転呼に由来するものでないと思われる(i.e. 語頭ハ行音はハ行転呼の対象でない)。

語頭ワ行音の例として、「分(わく・わかる・わける)、割る、悪(わるい・わるし・わろし)、井(ゐ)、酔(ゑふ)、尾(を)・居り」が挙げられる。

万葉仮名などから推定された古代日本語に、ワ行音が語中に現れづらいとすれば、ワ行音は半母音の性質があると観測できる。

そのことは、和歌において句中の母音が字余りで許容されるという道理(cf. 国学者見解)・エリジオンを比較されたい。

ただし、ワ行の音が語中に現れる例も少しあり、名詞の例には「声(こゑ"kowe" 現: こえ"koe" 結合辞: こわ"kowa")」・「故(ゆゑ"yuwe" 現代: ゆえ"yue")」・「青(あを"awo" 現代: あお"ao")」があり、形容詞の例には「弱し(よわ-"yowa-", 記事冒頭にも記される)」がある。

中でも、動詞「うえる(植える・飢える・餓える"ueru")」の文語体終止形「うう *uwu (連用形: うゑ) (実際にこの終止形がそういう万葉仮名で文献に載っているかどうかは未検証)」=下二段活用ワ行について(据えるも同系。用ゐる・率ゐるは上二段活用ゐる複合動詞なので除く)、かなりイレギュラーだという印象を私は覚える。

※語頭わ行の動詞であっても、文語体終止形「ゑふ *wepu (いろは歌に連用形・名詞化"ゑひもせす"とある)」が現代に「よう(酔う"you, yō")」となっており、かなりイレギュラーだという印象を私は覚える。ただし、後でそれを少し考え直し、その歴史的な音変化を推定すると /wepu/ → /wefu/ → /jefu/ → /jewu/ → /jou/ (よう you)として理に適うようでもある(その後に英語版Wiktionaryの「酔う」項目を見て同じような推定が載っていることを確認した)。

半母音・母音の性質について、このことに重要な示唆が含まれようか。

つまり、断定できないほど古代=原初からその日本語の語句の語中にワ行音があったか(世間の言語学者か在野研究者が各々ウラル語とかアルタイ語とかオーストロネシア語とかオーストロアジア語とかドラヴィダ語とかシナ・チベット語とか扶余語とかと日本語の起源・祖語を探る対象にあるような当時の外来語・借用語ということも有り得て若しそうならばそのまま受容されたか)、断定できないほど古代=原初には異なる音価だったかということであり、当記事では音韻論の上からの判断材料だけを示しておく。

何であれ、ヤ・ワ音、Y W音の半母音たる性質を、私は感じる。

インド言語の話をしていたので、それに関する「半母音たる性質」について一つ補足しよう。

サンスクリットなどに見られるサンディ(連音・連声)の例として、母音イで終わる単語の次に母音で始まる単語が来れば、そこはヤ行の音となり、母音ウで終わる単語の次に母音で始まる単語が来れば、そこはワ行の音となる現象が挙げられる。

この現象も、古代インドの音声学において半母音"antaḥstha"のうちにY W音が含まれる根拠ではなかろうか(それでは同じくその半母音のうちに含まれるL, R音がどのように半母音の性質を持っているかといえば、当記事で後に考察される通りである)。

続いて、日本語のワ行音・わ字(ワ・和)の話をする。

古代日本語の音素(および歴史的仮名遣い)は万葉仮名などによって推定・再建される。

冒頭に※注釈で示されたよう、「歴史的なハ行音素の変化である古代日本語*pa (パ 音価を理論上想定すると無声両唇破裂音 [pa])→上古日本語*fa (ファ 音価を理論上想定すると無声両唇摩擦音 [ɸa])→中世日本語*wa (ワ 音価を理論上想定すると両唇接近音 [β̞a])というハ行転呼」によるものは、古来からのワ行音と区別されるべきである。

ハ行転呼は、語中のものが主要である。

参考までに、名詞の例には「岩(いは"ipa, iɸa, ifa iwa")」・「家(いへ"ipe, iɸe, ife, iwe, 中世後期: iye? 現代: ie")」などがあり、動詞の例には「言ふ・言ひ・言へ・言はば(いふ・いひ・いへ・いはば ip-, iɸ-, if-, i∅-)」=四段活用ハ行などがある。

原則的に、語頭ワ行音はハ行転呼に由来するものでないと思われる(i.e. 語頭ハ行音はハ行転呼の対象でない)。

語頭ワ行音の例として、「分(わく・わかる・わける)、割る、悪(わるい・わるし・わろし)、井(ゐ)、酔(ゑふ)、尾(を)・居り」が挙げられる。

万葉仮名などから推定された古代日本語に、ワ行音が語中に現れづらいとすれば、ワ行音は半母音の性質があると観測できる。

そのことは、和歌において句中の母音が字余りで許容されるという道理(cf. 国学者見解)・エリジオンを比較されたい。

ただし、ワ行の音が語中に現れる例も少しあり、名詞の例には「声(こゑ"kowe" 現: こえ"koe" 結合辞: こわ"kowa")」・「故(ゆゑ"yuwe" 現代: ゆえ"yue")」・「青(あを"awo" 現代: あお"ao")」があり、形容詞の例には「弱し(よわ-"yowa-", 記事冒頭にも記される)」がある。

中でも、動詞「うえる(植える・飢える・餓える"ueru")」の文語体終止形「うう *uwu (連用形: うゑ) (実際にこの終止形がそういう万葉仮名で文献に載っているかどうかは未検証)」=下二段活用ワ行について(据えるも同系。用ゐる・率ゐるは上二段活用ゐる複合動詞なので除く)、かなりイレギュラーだという印象を私は覚える。

※語頭わ行の動詞であっても、文語体終止形「ゑふ *wepu (いろは歌に連用形・名詞化"ゑひもせす"とある)」が現代に「よう(酔う"you, yō")」となっており、かなりイレギュラーだという印象を私は覚える。ただし、後でそれを少し考え直し、その歴史的な音変化を推定すると /wepu/ → /wefu/ → /jefu/ → /jewu/ → /jou/ (よう you)として理に適うようでもある(その後に英語版Wiktionaryの「酔う」項目を見て同じような推定が載っていることを確認した)。

半母音・母音の性質について、このことに重要な示唆が含まれようか。

つまり、断定できないほど古代=原初からその日本語の語句の語中にワ行音があったか(世間の言語学者か在野研究者が各々ウラル語とかアルタイ語とかオーストロネシア語とかオーストロアジア語とかドラヴィダ語とかシナ・チベット語とか扶余語とかと日本語の起源・祖語を探る対象にあるような当時の外来語・借用語ということも有り得て若しそうならばそのまま受容されたか)、断定できないほど古代=原初には異なる音価だったかということであり、当記事では音韻論の上からの判断材料だけを示しておく。

続いて、ドイツ語ラテン文字におけるV・W字の話をする。

V(ファウ)字はファ系統=Fの音(無声唇歯摩擦音 [f])のみを発する(e.g. 前置詞von)。

ただし、"Verb, Vakuum"のようなラテン語由来の語句はヴァ系統=Vの音無声唇歯摩擦音 [v] だという。

ただし、"Verb, Vakuum"のようなラテン語由来の語句はヴァ系統=Vの音無声唇歯摩擦音 [v] だという。

W(ヴェー)字はヴァ系統発音だが、フォルクスワーゲン (Volkswagen)のようにsという無声音が直前にある時はワ発音となるような異音が有ろう。

そうなると、ハーケンクロイツ異称の元ネタであるインドのスヴァスティカをスワスティカ (Swastika; Svastika स्वस्तिक) と、ヘブライ文字の記号であるシュヴァー (Schwa; š’vā שווא / שְׁוָא) をシュワーと発音すべきであろう。

続いてロシア語キリル文字におけるV・W字の話をする。

в(ヴェー)字はヴァ系統・ファ系統がある。

ヴォルゴグラード・トヴェリ"Волгоград, Тверь"というヴァ系統の地名や、スラヴ系言語の人名なんとかフスキー、都市名なんとかフスクなどに用いられる(過去記事)。

ほか、酒の名であるウォッカ"водка"はヴァ系統(ヴォトカ→[ˈvotkə] Wiktionaryで発音ファイル付き)だが、日本語では慣習的にワ(ウァ)行のカナ表記を用いる。

ロシアの首都は通称「モスクワ」だが、キリル文字Москва́をロシア語読みすると、マスクヴァ [mɐˈskva] に近い。

モは強勢アクセントが置かれてマとして口の開きが広めの母音を伴う(Росси́яをロシアでなくラスィーヤといいрусскийをルースキーでなくてロースケイ≒露助というが如し)。

ワは実際の発音がヴァ系統となるが、音声学的理由が見当たらない。

理由とは、前後の音の相対性が挙げられ、それは必ずしも同じ道理が存したり同じ原因から同じ結果が起こるわけでない=「各言語ごとのクセがある」ということである。

先述ドイツ語は無声音Kとの調和によるスヴァ→スワという変化が観測されたが、ロシア語は無声音S (с)との調和によるクヴァ→クワ法則が適用されないのかもしれない。

しかし、それは先のインド言語に見るように、時代や地域が変われば別の話でもあろう。

すなわち、Москва́を現代ロシア語「マスクヴァ」のように発音せず、日本語カナ「モスクワ」に近い発音をするロシア語話者が別地域・別時代にいることも有り得る。

ただし、日本語カナ「モスクワ」はМосква́を翻字的に表記しただけで、実際の「モスクワ」に近い発音をするロシア語話者に由来した表記でないともいえる。

所詮、学問の仮説とは、ある一面に基づく真っ当な思考でいくつも理由(既に認知する事実とその推定)の挙げられる空虚なものである。

また、それを検証して合意が得られれば、当面、真実のように扱われて次の推定や仮説がいくつもされる。

言語学では、事実の例が少ない事柄・インフォーマント情報の不明瞭な事柄でさえ、学者が断定的に論ずることが多い(cf. 過去記事に載る神山2000における成節流音など)ので、過去の発音情報の整理と実在話者の発音例のデータベース化とがされて必要に応じて閲覧できればよい。

モは強勢アクセントが置かれてマとして口の開きが広めの母音を伴う(Росси́яをロシアでなくラスィーヤといいрусскийをルースキーでなくてロースケイ≒露助というが如し)。

ワは実際の発音がヴァ系統となるが、音声学的理由が見当たらない。

理由とは、前後の音の相対性が挙げられ、それは必ずしも同じ道理が存したり同じ原因から同じ結果が起こるわけでない=「各言語ごとのクセがある」ということである。

先述ドイツ語は無声音Kとの調和によるスヴァ→スワという変化が観測されたが、ロシア語は無声音S (с)との調和によるクヴァ→クワ法則が適用されないのかもしれない。

しかし、それは先のインド言語に見るように、時代や地域が変われば別の話でもあろう。

すなわち、Москва́を現代ロシア語「マスクヴァ」のように発音せず、日本語カナ「モスクワ」に近い発音をするロシア語話者が別地域・別時代にいることも有り得る。

ただし、日本語カナ「モスクワ」はМосква́を翻字的に表記しただけで、実際の「モスクワ」に近い発音をするロシア語話者に由来した表記でないともいえる。

所詮、学問の仮説とは、ある一面に基づく真っ当な思考でいくつも理由(既に認知する事実とその推定)の挙げられる空虚なものである。

また、それを検証して合意が得られれば、当面、真実のように扱われて次の推定や仮説がいくつもされる。

言語学では、事実の例が少ない事柄・インフォーマント情報の不明瞭な事柄でさえ、学者が断定的に論ずることが多い(cf. 過去記事に載る神山2000における成節流音など)ので、過去の発音情報の整理と実在話者の発音例のデータベース化とがされて必要に応じて閲覧できればよい。

備考: YとWの発音は古代ギリシャ語(紀元前5世紀アッティカ方言など)に有ったか?

不思議なことに、半母音YとWが、古典ラテン語(文字上は古層のラテン文字に無し)とサンスクリットには有っても、古代ギリシャ語(古代ギリシア語)にはその発音がされない。

古代ギリシャ語の「イデアー(イデア)"idea ἰδέα"(動詞εἶδονに関連。見た目、転じて哲学概念にも・女性名詞)」の同根語(印欧語根*weyd-)に、サンスクリットの「ウィディヤー(ヴィディヤー)"vidyā विद्या"(語根√vidより。目に見える事柄についての知性・知識のこと、ヒンドゥー教ではより神聖な概念に、大乗仏教では五明などの学問の名に、仏教全体では無明"avidyā, pi: avijjhā"のように否定接頭辞を付けても用いる・女性名詞)」やラテン語の「ウィデオー(ヴィデオ)"video" (見る・動詞・能動態・直説法・一人称・単数)」がある(英語の「ワイズ"wise"」も関連する)。

この「イデアー(イデア)」は、ヘレニック祖語で*widéhā (ウィデハー)と再建される。

現代ギリシャ語ではβ(ベータ)字が本来のB発音 [b] からV発音 [v] に変化して一般的に発音されるし、また外来語借用(cf. サヨナレス Σαγιονάρες)で有声硬口蓋摩擦音 [ʝ] がある。

しかし、英語のY W [j, w] 日本語のヤ・ワに近似する音は今も無いか、条件異音として有り得る程度と思われる。

よしんば、これらが現代ギリシャ語に有るとても、古代ギリシャ語に有ったと考えづらいが、ここでは有ったという可能性も考察しよう。

しかし、英語のY W [j, w] 日本語のヤ・ワに近似する音は今も無いか、条件異音として有り得る程度と思われる。

よしんば、これらが現代ギリシャ語に有るとても、古代ギリシャ語に有ったと考えづらいが、ここでは有ったという可能性も考察しよう。

例えば、古代ギリシャ・小アジアの地名イオニア Ἰωνία (紀元前1300年代のヒエログリフにエジプト学再建音 /iːuːni ɑːʔɑ/ となる語が有ってイオニアを指すという・かつ"a hapax legomenon")は、古代ペルシャ語(古代ペルシア語)でヤウナ"Yauna 𐎹𐎢𐎴"、中期インド・アーリア語 MIA のパーリ語でヨーナ"Yona" (中部93経など。サンスクリットのヤヴァナorヤワナ"Yavana"はヨーナ=ヤウナからのBack-formation)、ペルシャ語・アラビア語・ヒンディー語でユーナーン"Yūnān یونان यूनान"というので、逆に考えると、古代ギリシャの一部地域・時代においてもイオニアをヨニャとかヨニア(長母音を考慮すればヨーニャー)とかと読んでいたことを推定できる(ちなみに1世紀ごろのユダヤ系ローマ人フラヴィウス・ヨセフスはイオニア人の祖先を聖書の人物「ヤーワーン יָוָן Yāwān, Yavan, Javan」に託したという)。

しかし、その直接の肯定的根拠や否定的根拠は何も無い。

イオニア Ἰωνία の古代ギリシャ語アッティカ方言の再建音は/i.ɔː.ní.aː/ イオーニアーである。

古典ラテン語ではI字がY発音(日本でいうキリスト教祖イエス・イエズスは古典ラテン語でイェースス"Iēsus, Yesus"とでもいえ再建された古代ギリシャ語ではイエースースないしイエスス Ἰησοῦς /i.ɛː.sôːs/ 聖書ヘブライ語ではイェーシューア יֵשׁוּעַ yēšū́aʿ だとかと云々)のためにも用いられたので、その古代エジプトに端を発するというイオニア様の発音が正しく伝わらなければ、ヨニャ様の発音がされることも有り得る。※ただし、イオニア様は4音節で、ヨニア様は3音節でヨニャ様は2音節であり、サンスクリットのヤワナは3音節でパーリ語のヨーナは2音節であるなど、音節の韻律の詩を擁する文化において同じ語が方言間・話者間で音節数が合わないと、問題が生じる。韻律の便宜上に連音(サンディ)の有無を決めることや単語の音節数を意図的に減らす・増やすことは古代インドでも古代ギリシャでも観測されるが、方言間・話者間で固定的に異なる音節の同義語があることは違う。例えばサンスクリットのhṛdayaに相当する語はどう訛っても3音節のまま(e.g. パーリhadaya アパブランシャhiaa हिअअ 後者は実際のMIA口語に有り得るか不明 cf. ヒンディー語 hiyā हिया アッサム語 hia হিয়া)であり、背景にその「音節の韻律の詩を擁する文化」を私は感じる(ただし2音節サンスクリットārya, 3音節パーリariyaのような例外も多い そのまた例外2音節パーリayyaもある)。

所詮は音素として定式的な発音をみなし得ても、過去の話者のどの程度の人々がそのような発音をしたとか、別の発音をしたとかということの一端を示すに過ぎない。

一応、ここで、I字=イ音が、ヤ行音・Y音・硬口蓋接近音、もしくは開拗音・上付きj音・硬口蓋化音と成り得ることを示した。

ラテン語・サンスクリット・古英語はYとWが有るので、印欧祖語もYとWが有る(e.g. *yū́ *weǵʰ-)と言語学において推定されている。

古代ギリシャ語に、YとWが基本的に無いとしても、非常時には有り得るか話者個人レベルでは有り得るか、より古いミュケーナイやヘレニック祖語では有り得る可能性も付記する。

※2018年10月27日、「ドイツ語ラテン文字におけるV・W字の話」に書こうとしたことを示す。ラテン文字Fはギリシャ文字「ディガンマ Ϝ (δίγαμμα またはワウ Ϝαῦ ウアウοὐαῦ)」に由来するがそれも先述のセム語派の文字ワウ"waw"に由来するという)。このディガンマは音素 /w/ だったというが、後述の「備考: YとWの発音は古代ギリシャ語(紀元前5世紀アッティカ方言など)に有ったか?」で語られるように、古代ギリシャ語の語彙には基本的に無いので、何らかの外来語・借用語のために用いられたろうか?なお、その(アッティカ方言)古代ギリシャ語よりも古いミュケーナイ・ギリシャ語に用いられた線文字B"Linear B"においては wa, wi, we, wo の4つの音節文字があり、その音韻論にも音素 /w/ が承認されていることを留意されたい。

※サンスクリット"Yavana"がパーリ"Yona"のような口語からのBack-formationであるという例示については反例もある。サンスクリットの接頭辞"ava- (下へ・下の)"はヴェーダにもあるとして、その複合語アヴァターラorアワターラ"avatāra"は後世のパーリでオーターラ"otāra (相応部20.8経など)"となる(反例かどうか未決だが文献学者らが議論しているものとして比較されたいもの→観音菩薩の「観」・アヴァローキタorアワローキタ"avalokita"が西暦5世紀以前に作られた像の碑文カローシュティー文字・ガンダーラ語と思われる語句"oloiśpara"、サンスクリットのアヴァダーナ"avadāna"がパーリのアパダーナ"apadāna")。種々の例について、一応参考にされたい。

ラテン語・サンスクリット・古英語はYとWが有るので、印欧祖語もYとWが有る(e.g. *yū́ *weǵʰ-)と言語学において推定されている。

古代ギリシャ語に、YとWが基本的に無いとしても、非常時には有り得るか話者個人レベルでは有り得るか、より古いミュケーナイやヘレニック祖語では有り得る可能性も付記する。

※2018年10月27日、「ドイツ語ラテン文字におけるV・W字の話」に書こうとしたことを示す。ラテン文字Fはギリシャ文字「ディガンマ Ϝ (δίγαμμα またはワウ Ϝαῦ ウアウοὐαῦ)」に由来するがそれも先述のセム語派の文字ワウ"waw"に由来するという)。このディガンマは音素 /w/ だったというが、後述の「備考: YとWの発音は古代ギリシャ語(紀元前5世紀アッティカ方言など)に有ったか?」で語られるように、古代ギリシャ語の語彙には基本的に無いので、何らかの外来語・借用語のために用いられたろうか?なお、その(アッティカ方言)古代ギリシャ語よりも古いミュケーナイ・ギリシャ語に用いられた線文字B"Linear B"においては wa, wi, we, wo の4つの音節文字があり、その音韻論にも音素 /w/ が承認されていることを留意されたい。

※サンスクリット"Yavana"がパーリ"Yona"のような口語からのBack-formationであるという例示については反例もある。サンスクリットの接頭辞"ava- (下へ・下の)"はヴェーダにもあるとして、その複合語アヴァターラorアワターラ"avatāra"は後世のパーリでオーターラ"otāra (相応部20.8経など)"となる(反例かどうか未決だが文献学者らが議論しているものとして比較されたいもの→観音菩薩の「観」・アヴァローキタorアワローキタ"avalokita"が西暦5世紀以前に作られた像の碑文カローシュティー文字・ガンダーラ語と思われる語句"oloiśpara"、サンスクリットのアヴァダーナ"avadāna"がパーリのアパダーナ"apadāna")。種々の例について、一応参考にされたい。

備考: "Y, W"系統に見る接近音と摩擦音の仮名表記問題

当記事で既に出された話題を、改めておさらいしよう。

一言いえば、接近音は多くの場合に(標準的に)有声音(声帯の振動を伴う)であるから、その接触・接近・閉鎖性が強まると有声摩擦音になる。

インド言語のIASTで"v"となる字・音素の発音は、主に有声唇歯摩擦音 [v] と唇歯接近音 [ʋ] に聴こえ、そのためにカタカナ表記ではヴァ行とワ行に分かれるという問題がある。

既述の通り、"v"となる字・音素の音価は、古代インド音声学・シクシャーに"dantoṣṭha (歯-唇のこと), antaḥstha"であり、そのために西洋音声学などで唇歯接近音 [ʋ] に音価を定める。

通念上、接近音として「ワ」に近い音である唇歯接近音 [ʋ] も、話者によっては「ヴァ」のように発せられるか、聴く者によってはますますそのように聴き取られるかもしれない。

また、理論的に「狭母音イは広母音アよりも接触・接近・閉鎖性が強まるので有声摩擦音になりやすい(dvaはドゥワのように発するがdviはドゥヴィのように発する者もいる)」ともいえる。

母音を発する際の関係部位の広さ・狭さは、例えば「舌の前後位置によって歯擦音化・硬口蓋化を起こしやすくなる現象(e.g. 古代日本語ti→現代日本語chi 古典ラテン語ti→教会ラテン語tsi・ロマンス諸語shi ただし二重子音stiは歯擦音化しない)」と同じように、子音の音価をも変える現象を起こす性質(自然言語を用いる民族が各々の発しやすい子音発音に変える)があると考えてもよい。

判断を困難にする例が「古代日本語tu→現代日本語tsu」という無声歯茎破裂音 [t] が狭母音たるuを受けて破擦音化 [t͡s] することである(du, tsuも同様)。

これについては「わ行う(ワ行ウ) /wu/ が日本語から無くなったことは接近音たるウ音の性質が話者にも聴く者にも紛らわしさを生じるし、古代よりこの音を持つ語彙(植える・植う uwuなど)が少なかったからだ」という説明から演繹して「た行う(タ行ウ)=つ /tu/ も同様だ」と単純に結論付けることが可能である(要するに相対性の観点で何か別の条件を示して中性化する)。

インド言語の /v/ 音素の聴こえ方の同様の例は、ヤ系統Y音にもある。

ドイツ語の"j"が「ヤーパン"Japan"」としてヤ行に表記されるも、日本語のヤ行が硬口蓋接近音 [j] であることに対してドイツ語の"j"が有声硬口蓋摩擦音 [ʝ]であるとするならば、これはジャ行にも表記できる。

スペイン語 -lla も、スペイン本土に対するメキシコ・アメリカ大陸などと発音の差を生じていて「有声硬口蓋摩擦音 [ʝ] ジャとヤの中間の音」のように説明されることが日本語版Wikipediaの記事「トルティーヤ(同じ綴りのスペイン語トルティージャも参照)」、「ジェイスモ(より日本語のジャ=有声歯茎硬口蓋破擦音 [ɖ͡ʐ]に似た音である有声歯茎硬口蓋摩擦音 [ʑ] の話題もある)」などに見られる。

一般世間(日本語領域)で外国語を表記する際、現状ではその言語に既存の「慣習的・慣用的・慣行的なカタカナ(カナ)表記」を参照して援用する(複数候補が有ればよりポピュラーなもの)しかないが、ここに示されたような音声学の音価を認知している者は、その人にとっての類音のカナを妥協レベル(筆者が稀に行うようなアイヌ文字用の小書きカナなどを用いない一般的な綴り)で用いることとなる。

言語学と、一般言語使用における慣用性・寛容さについて、過去記事(2017年5月10日)でも言及した(衒学的なことは相手によってとても歓迎されるがとても憎まれることもある。後者を厭う場合は学問知識は無窮・無上で真実は不可得・空と他者への自慢は空虚という真の自己満足=悟りの慈悲にすることができるので一般人に教える時は慣用的・寛容的なカナ表記ができる)。

どうしても何らかの特殊な発音や発音体系の言語をカナ文字で表記したいときは、Unicodeの何らかの領域(Katakana Phonetic ExtensionsやKana Supplement)を探すなど適宜にする。言語学・音声学方面の話題においては、特定言語のために整備されたラテン文字転写"transcription"か翻字"transliteration"か国際音声記号=IPAを用いて過度に説明せずにおけば、それも一つの処置となる(説明を求められたらば当記事のような長い説明を用いる)。

L

Lには母音や先述のY, Wにも似たソノリティ"sonority"があるので、響音"sonorant"であり、半母音のようでもある。

そのため、サンスクリット(事実上一語kḷpta कॢप्तのみ)やスラヴ系言語には、成節子音L /l̩/ がある(IAST; ḷ またはl̥)。

このことは、読者がLの音=歯茎側面接近音 [l] の調音部位・調音方法で母音を伴わずに「ウーー(ルーー lll)」とでも発してみれば、肉体的に実証できよう(なおサンスクリットの la ल はシクシャーで歯音"danta"と言われることから歯側面接近音 [l̪] だとする見解もある)。

このことは、読者がLの音=歯茎側面接近音 [l] の調音部位・調音方法で母音を伴わずに「ウーー(ルーー lll)」とでも発してみれば、肉体的に実証できよう(なおサンスクリットの la ल はシクシャーで歯音"danta"と言われることから歯側面接近音 [l̪] だとする見解もある)。

一般的な英語学では、"able, -able -ible"の語(フランス語経由・後期ラテン語由来)にある l が成節子音Lである(音素表記としては /bl̩/ など)とされるが、Lの側面接近を維持した音というよりも、母音とほとんど変わらない音である。

英語のL字は前後の音の相対性によって変わりやすい。

世間に見られる慣用カタカナ表記では、先に挙げた"able, -able -ible"がエイブル・-アブル・-イブルとされがちだが、母音の音にされたものに「アンビリーバボー "unbelievable"」がある。

この-アボーと同系の慣用カナは「アップル⇔アポー"apple", ピープル⇔ピーポー"people"」などがあり、みな語尾の-leが「オー(より似せてオゥ)」の音にカナ表記がされる。

これらのほか、"milk, feel, animal, vowel, bold, world"にある l は、"Dark L"と呼ばれるもので、音声学では軟口蓋歯茎側面接近音 [ɫ] に定められ、英語(および多くの主要言語)でこれが語頭の発音となることは無い。

ついでに、"milk, feel"を2種類のカナ表記にすれば「ミルク⇔ミゥク(ミォク)、フィール⇔フィーョ(フィーォ)」となる。

世間に見られる慣用カタカナ表記では、先に挙げた"able, -able -ible"がエイブル・-アブル・-イブルとされがちだが、母音の音にされたものに「アンビリーバボー "unbelievable"」がある。

この-アボーと同系の慣用カナは「アップル⇔アポー"apple", ピープル⇔ピーポー"people"」などがあり、みな語尾の-leが「オー(より似せてオゥ)」の音にカナ表記がされる。

これらのほか、"milk, feel, animal, vowel, bold, world"にある l は、"Dark L"と呼ばれるもので、音声学では軟口蓋歯茎側面接近音 [ɫ] に定められ、英語(および多くの主要言語)でこれが語頭の発音となることは無い。

ついでに、"milk, feel"を2種類のカナ表記にすれば「ミルク⇔ミゥク(ミォク)、フィール⇔フィーョ(フィーォ)」となる。

ロマンス語の一部においては、"ll"の綴りがラテン語・イタリア語のような長子音 [lː] でなくなっている。

例えば、古典ラテン語で"mille"と綴られてイタリア語"mille" ミッレと発せられるような音は、フランス語"mille" ミル、スペイン語・ポルトガル語"mil" ミルのように変化している。

更には、スペイン語の-illa, フランス語-ille がトルティーヤ"tortilla [toɾˈtiʎa] 墨・米 [t̪orˈt̪iʝa]"(スペイン料理)・ミルフィーユ"mille-feuille [mil fœj]"(フランス菓子)・マルセイユ"Marseille [maʁsɛj]"(フランス都市)・ヴェルサイユ"Versailles [vɛʁsaːj]"(フランス都市)などとカタカナ表記をされるように、「laのようなLっぽさ」が無い発音となっている。

具体的にスペイン語の-illaの-ヤは-iʎa (子音ʎは硬口蓋側面接近音)またはメキシコ系-iʝa (子音ʝは有声硬口蓋摩擦音)となり、フランス語の-illeの-ユは-**j (子音jは硬口蓋接近音)となっている。

フランス語の-illeは、日本語のヤ行の子音・Y音素と同じ音価(硬口蓋接近音)に変わっているので、LとYの類似性を窺うことができる。

例えば、古典ラテン語で"mille"と綴られてイタリア語"mille" ミッレと発せられるような音は、フランス語"mille" ミル、スペイン語・ポルトガル語"mil" ミルのように変化している。

更には、スペイン語の-illa, フランス語-ille がトルティーヤ"tortilla [toɾˈtiʎa] 墨・米 [t̪orˈt̪iʝa]"(スペイン料理)・ミルフィーユ"mille-feuille [mil fœj]"(フランス菓子)・マルセイユ"Marseille [maʁsɛj]"(フランス都市)・ヴェルサイユ"Versailles [vɛʁsaːj]"(フランス都市)などとカタカナ表記をされるように、「laのようなLっぽさ」が無い発音となっている。

具体的にスペイン語の-illaの-ヤは-iʎa (子音ʎは硬口蓋側面接近音)またはメキシコ系-iʝa (子音ʝは有声硬口蓋摩擦音)となり、フランス語の-illeの-ユは-**j (子音jは硬口蓋接近音)となっている。

フランス語の-illeは、日本語のヤ行の子音・Y音素と同じ音価(硬口蓋接近音)に変わっているので、LとYの類似性を窺うことができる。

英単語"palm"と"salmon"は、それぞれカナで「パーム」、「サーモン」となるし、IPA表記や一般的な発音例で見ても /pɑːm/(UK) /pɑm/(US), /ˈsæmən/ となるなどエル発音を思わせない。

前者の単語は、語源のラテン語で"palma"とあり、「手のひら (palm of the hand)」と「アブラヤシの木 (palm tree)」を意味することは共通語源のものとして辞書に定義される。

この単語の語形は、それと別の語源である意味も与えられており、それは"parma"(パルマ、盾の一種)からの派生である (一辞書の説明に collateral とあるが傍系形容詞 collateral adjective のことではない、この段落に紹介される単語は全て名詞) とされ、なぜか l と r とが置き換わる現象が発生しているようである(過去に実際にパルマ盾を指して"palma"と綴る文献が、いつどれほど多かったかについては未調査)。

前者の単語は、語源のラテン語で"palma"とあり、「手のひら (palm of the hand)」と「アブラヤシの木 (palm tree)」を意味することは共通語源のものとして辞書に定義される。

この単語の語形は、それと別の語源である意味も与えられており、それは"parma"(パルマ、盾の一種)からの派生である (一辞書の説明に collateral とあるが傍系形容詞 collateral adjective のことではない、この段落に紹介される単語は全て名詞) とされ、なぜか l と r とが置き換わる現象が発生しているようである(過去に実際にパルマ盾を指して"palma"と綴る文献が、いつどれほど多かったかについては未調査)。

こういった点を挙げれば多岐にわたるが、これだけでもLが「半母音、響音」の性質を備えた=事実の例に見えるような発音例があると理解できる。

過去記事および動画説明文に私は「どの学問や議論にも言えることを一つ書くと、どこにどういう事実があると見出せば論者たちは一喜一憂したり、その事実認識を証拠として論議が繰り返されるのであろうが、私は確かに掴んだ手掛かりを世俗中の頼りとし、精神的な迷いを捨てることで、世俗中の目的(現世的な願望・学問や芸術)が達成されてゆくことを期す」と書いた。

Lという字とその発音の事実相を挙げて分析するほど、空"emptiness"の真理が現れる。

すなわち、Lという概念と名称が無く、当然、本質"essense"・客観的存在"objective existence"も無いということである。

※なおトルティーヤ・ミルフィーユ(-lla, -lle)云々の話題や、「本質」ということは当ブログ2015年9月7日の記事にも書いてある。当記事で「(何の音と字であれ)本質"essense"は無い」と書いたことは色々な理由が言えるし、既に記されてもいる。当時は「"J"の字が本質的に"I, Y"などイ・硬口蓋接近音だ」と捉えていたが、要するに、それであっても学問的に考察すれば、ラテン文字・ギリシャ文字・セム語派の文字・エジプトのヒエログリフというようなものの各々の発生経緯を分析すれば、学問的にも「最古の本質」ということは相対的なもの(価値判断のできる人類"Homo sapiens"が必要に応じた用いたもの)であって絶対的なものとみなすことはできず、「本質"essense"」がナンセンスとなるという「空の真理が現れる」という話である。

※なおトルティーヤ・ミルフィーユ(-lla, -lle)云々の話題や、「本質」ということは当ブログ2015年9月7日の記事にも書いてある。当記事で「(何の音と字であれ)本質"essense"は無い」と書いたことは色々な理由が言えるし、既に記されてもいる。当時は「"J"の字が本質的に"I, Y"などイ・硬口蓋接近音だ」と捉えていたが、要するに、それであっても学問的に考察すれば、ラテン文字・ギリシャ文字・セム語派の文字・エジプトのヒエログリフというようなものの各々の発生経緯を分析すれば、学問的にも「最古の本質」ということは相対的なもの(価値判断のできる人類"Homo sapiens"が必要に応じた用いたもの)であって絶対的なものとみなすことはできず、「本質"essense"」がナンセンスとなるという「空の真理が現れる」という話である。

ただし、これは哲学の話題の記事でなく、言語学的な考察をすべき記事なので、その点を1つ言い直そう。

印欧祖語=インド・ヨーロッパ祖語とその末裔の言語の関係性に興味のある人は、おおよそ、このLの原初の発音(想定上の最初の印欧語話者グループの標準的な音価)を歯茎側面接近音 [l] と信じるであろう。

これについて直接の肯定も否定もできないが、仮説や信仰の範疇で私も歯茎側面接近音 [l] とみなし、信じている。

以下、R字とその発音に関しても先に結論を出すと、その原初の発音を私は歯茎ふるえ音 [r] とみなし、信じている(ただし近頃はインド音声学の考察を深めながら複数のヨーロッパ言語を鑑みて反舌接近音[ɻ] か 歯茎はじき音[ɾ]だとも考えることも多い)。

R

Rには母音や先述のY, Wにも似たソノリティ"sonority"があるので、響音"sonorant"であり、半母音のようでもある。

そのため、スラヴ系言語やサンスクリットには、成節子音R /r̩/ がある(IAST: ṛ またはr̥)。

スラヴ系言語にある成節子音Rは、チェコ語・スロバキア語の早口言葉"Strč prst skrz krk IPA: [str̩t͡ʃ pr̩st skr̩s kr̩k]"が分かりやすい。

興味のある方は、当該Wikipediaほか、YouTubeなど多くのサイトで発音を聴けばよい。

現代のインド人らによるサンスクリット・ヴェーダ系の成節子音Rの口頭での発音の例を聴きたい方は、筆者が2018年4月23日に投稿した動画を参照されたい(それら音声転用の他に筆者による実践の音声がある)。

https://www.youtube.com/watch?v=rs7Mvis6-TA

ソノリティのことは、読者がRの音=歯茎ふるえ音 [r] の調音部位・調音方法で母音を伴わずに「ルルル rrr」とでも発してみれば、肉体的に実証できよう。

興味のある方は、当該Wikipediaほか、YouTubeなど多くのサイトで発音を聴けばよい。

現代のインド人らによるサンスクリット・ヴェーダ系の成節子音Rの口頭での発音の例を聴きたい方は、筆者が2018年4月23日に投稿した動画を参照されたい(それら音声転用の他に筆者による実践の音声がある)。

https://www.youtube.com/watch?v=rs7Mvis6-TA

ソノリティのことは、読者がRの音=歯茎ふるえ音 [r] の調音部位・調音方法で母音を伴わずに「ルルル rrr」とでも発してみれば、肉体的に実証できよう。

Rの音価は各言語・個人レベルで様々に異なる部分もあるが、英語の接近音R=反舌接近音 [ɻ] (他に歯茎接近音 [ɹ] 後部歯茎接近音 [ɹ̠] など)の調音部位・調音方法で母音を伴わずに「ウーー rrr」とでも発してみれば、肉体的に実証できよう。

ふるえ音Rや接近音Rは、みなソノリティがある。

※フランス語・ドイツ語に見られる有声口蓋垂摩擦音 [ʁ] やふるえ音 [ʀ] も同様。後者を持続させるならば、いびきのように口蓋垂(のどちんこ)を鳴らす状態を持続した発音となる(その音を顕著にして練習し続けるとグロウル・デスボイスのように喉を傷める恐れがある)。ただし、はじき音"flap consonants"の類はソノリティが破裂音と変わらない印象である。

サンスクリットとインド・アーリア語派の最古のヴェーダ語にある成節子音R = IAST: ṛ (Dev. ऋ)は、パーリ語だとa, i, uのいずれかに変化する。

以下、その例をサンスクリット(ヴェーダ)→パーリの順に挙げるが、併記されたカタカナは慣用的な表現であり、音声学的な正確さに基づくものでない。

サンスクリタ"saṃskṛta"→サンカタ"saṅkhata"

フリダヤ"hṛdaya"→ハダヤ"hadaya" (後世のプラークリット・アパブランシャ: ヒアア"hiaa" हिअअ )

※フリダヤ・ハダヤという「心・心臓"heart; cardia καρδιά"」を意味する言葉はラテン語corやヒッタイト語kerなどによって印欧祖語で*ḱḗrと再建されており、斜格系で*ḱr̥d-という成節子音Rが現れるとみなされている。ヴェーダと同じインド・イラン語派の古典「アヴェスター」のアヴェスター語ではzərəd, zarəδaiia ザラザヤのような発音で介音がある。ヴェーダ系以外に成節子音が見られないことと現代スラヴ系言語の成節子音が後世の転訛によるものという前提から「印欧祖語に成節子音(l, r, n, m)は無い」とみなす学者もいる。なお、動詞語根や過去分詞にある成節子音Rはそれを原形とみなした際にグナ音"a"やヴリッディ音"ā"に子音 r が続く形にもなる(e.g. 「死ぬ √mṛ」 ムリタmṛta →マラナmaraṇa →マーラヤティmārayati cf. 漢梵兼語: 断末魔"danmatsuma" 英語murder, ラテン語由来英語mortal)。

プリティヴィー"pṛthivī" (プリトゥヴィー"pṛthvī"とも)→パタヴィー"pathavī"

リシ"ṛṣi"→イシ"isi"(パーリ語からの漢訳文献・善見律毘婆沙: 伊私 いし)

グリドラ"gṛdhra"→ギッジャ"gijjha"

プリタグジャナ"pṛthagjana"→プトゥッジャナ"puthujjana" (サンスクリット仏典とパーリ仏典にそれぞれの語形で載っているが前の語幹の単語のヴェーダ語源は少し異なるかも i.e. पृथक् pṛthak系 पृथु pṛthu系)

このようにパーリ語では、サンスクリットやヴェーダ語の成節子音Rが次の音節の母音と同じものに変化する傾向が強いため、「母音調和"vowel harmony" (フィンランド語とかトルコ語とか韓国語とかの接辞が顕著な膠着語系統ための用語なので普通はこう用いない cf. 母音交替"apophony")」が強いと考えられる。

※その母音調和が有り得るか不明瞭となる音変化に リグ・ヴェーダ"ṛg-veda"→イルッベーダ"irubbeda" があるが、それはパーリ三蔵(律蔵・経蔵・論蔵)のうちに無くて5世紀以降のブッダゴーサ"Buddhaghosa"よりも後のパーリ復注ティーカー"ṭīkā"に初めて現れる単語なので、紀元前(BCE)からインド・アーリア語派の古い口語として存在するパーリ語に本来は有り得ない語形と考えてよい。そうなると先例グリドラ"gṛdhra"→ギッジャ"gijjha"はなぜ成節子音が単独で"i"に変化したかといえば同様の話がされる過去記事に反舌Rと硬口蓋音との関連を示唆して説明した。しかし、他にも類例があるであろうし、それが押し並べて同じ説明で通用するものと限らない(cf. トリティーヤ"tṛtīya"→タティヤ"tatiya")。要はイレギュラーな音変化も方言学的に許容される必要があるし、もし客観的な理由を求めるならば特殊な経緯が考えられる。

プリタグジャナ"pṛthagjana"→プトゥッジャナ"puthujjana" (サンスクリット仏典とパーリ仏典にそれぞれの語形で載っているが前の語幹の単語のヴェーダ語源は少し異なるかも i.e. पृथक् pṛthak系 पृथु pṛthu系)

このようにパーリ語では、サンスクリットやヴェーダ語の成節子音Rが次の音節の母音と同じものに変化する傾向が強いため、「母音調和"vowel harmony" (フィンランド語とかトルコ語とか韓国語とかの接辞が顕著な膠着語系統ための用語なので普通はこう用いない cf. 母音交替"apophony")」が強いと考えられる。

※その母音調和が有り得るか不明瞭となる音変化に リグ・ヴェーダ"ṛg-veda"→イルッベーダ"irubbeda" があるが、それはパーリ三蔵(律蔵・経蔵・論蔵)のうちに無くて5世紀以降のブッダゴーサ"Buddhaghosa"よりも後のパーリ復注ティーカー"ṭīkā"に初めて現れる単語なので、紀元前(BCE)からインド・アーリア語派の古い口語として存在するパーリ語に本来は有り得ない語形と考えてよい。そうなると先例グリドラ"gṛdhra"→ギッジャ"gijjha"はなぜ成節子音が単独で"i"に変化したかといえば同様の話がされる過去記事に反舌Rと硬口蓋音との関連を示唆して説明した。しかし、他にも類例があるであろうし、それが押し並べて同じ説明で通用するものと限らない(cf. トリティーヤ"tṛtīya"→タティヤ"tatiya")。要はイレギュラーな音変化も方言学的に許容される必要があるし、もし客観的な理由を求めるならば特殊な経緯が考えられる。

サンスクリットやヴェーダ語の成節子音Rは音素 /r̩/ と表現できても、近代(主に19世紀)にインド各地のバラモンたち(西部や南部やベンガル地域など)はそれぞれどう発しているかという報告が不足しているし、パーリ語以外のインド・アーリア語の口語における音変化も詳らかでないため、その音価が2000年以上前はいかなるものであったか、判断が困難である。

ただ、パーリ語における音変化を見て、私はRの接近音・響音たる性質"sonority"を感じている。

英語学における一見解として、"better"の語にある r が成節子音Rの音素 /r̩/ であるというが、実際の発音・音価はR音性の母音([ɚ, ɑ˞] など)である。

その音価は英語のR発音自体が反舌接近音 [ɻ] (他に歯茎接近音 [ɹ] など)であることに関連しているので、スラヴ系言語やサンスクリットの成節子音Rとは音韻構造も聴こえも全く異なる。

英語のR発音は、同様に日本語のラ行(主に歯茎はじき音 [ɾ])や西洋言語古典風の発音に多いR音(歯茎ふるえ音 [r] ルラァ的なもの・いわゆる巻き舌)とかなり異なる。

先述のサンスクリットの成節子音Rは「ルルル(無母音で続けて発する)」というような歯茎ふるえ音 [r] か反舌ふるえ音のようなもの(サンスクリットのR字・R音素自体は反舌はじき音 [ɽ] などでもよいがはじき音"flaps"にはソノリティが乏しくて現代ヒンディー語のような ऋ /ɾi/リ発音(子音に付く場合はクリ कृ)でないと母音的に用いることが困難)だと私は考えてきたが、最近は英語的な接近音に近い音ではないかとも考えている。

なぜならば、今までも説明されたように、インド音声学シクシャー・日本悉曇学などで多くの書に半母音系統"antaḥstha"として"ya, ra, la, va य र ल व"が挙げられ(ただし安然「悉曇蔵 (大正蔵2702 V. 84)」はva音素を唇系の摩擦音系統"ūṣman"として分類する)、そこに र R字 (repha रेफ)・R音素が含まれるためである。

かつ、そのR字について、調音部位が反舌"mūrdhan (JBud. 舌頭 en: cerebral)"であるとしている。

シクシャー・悉曇学に定義されたサンスクリットR字の調音部位が"mūrdhan"で音の種類が"antaḥstha"であるということは、そのまま理解すると「反舌・半母音"semivowel"(接近音"approximant")」となる。

これらの説は、古くからの伝承であって当時から音素を整然と区分していても、その音価は必ずしも詳細に読み取ることができない(ただし1000年以上前の地球上の文明にこれほど詳細に言語発音が説明されたことは無い点で有り難くもある)。

色々な推測・憶測ができてしまうため、サンスクリットR音素の音価の判断が困難である(後の「なお①」も参照)。

したがって、サンスクリット=ヴェーダの成節子音Rの音も、英語的な接近音かスラヴ系と同じふるえ音か、判断が困難である。

備考: 反舌接近音(そり舌接近音) [ɻ] の特殊性

アメリカ英語などでは、R字が語頭にあるか・母音を伴っている時、反舌接近音 [ɻ] で発せられる。

このR音に似た音を日本語で探すならば、「ら行」音よりも、「わ行」音に近い。

ほとんどの日本語話者は「わ行」音を両唇接近音 [β̞] か両唇軟口蓋接近音 [w] で発しているが、極一部の日本語話者が常に・特定の日本語話者が稀に、わ行音を軟口蓋接近音 [ɰ]で発すれば、それがR反舌接近音 [ɻ] に近いと言える。

現代中国語で語頭がピンイン r 字の発音 [ɻ] [ʐ] は、歴史的にみな語頭が硬口蓋鼻音 [ɲ] だった(それはただ音素だともいえて音価としては複数の異音 [nʲ] [ȵ] も有り得る)と考えられる(日本"nit-pon, ri-ben"=ニッポン、ジーペンかリーベンのようなもの)。

そのことは過去記事でも示されているが、ここにIPA音価で歴史的な音変化を示すと [ɲ] (ニャ系) → [ȵʑ] (ジャ系、prenasalized?) → [ʐ] (ズャ系統だが一部話者は反舌接近音 [ɻ]) となる(日本の呉音⇔漢音や広東語音⇔閩南語音の比較をすれば明解であるし、自ら発音して音ごとの類似性を触覚で感じても理解しやすい)。

更に、二・児(兒)・爾(尓)といった字は er化 (R音性母音 [ɚ])となる(爾・尓字 ěr は現代で外来語のɚ・無母音L・R音写に用いられる→アイルランド"Ireland 爱尔兰" アルバニア"Albania 阿尔巴尼亚" しかしアルメニア"Armenia"は亚美尼亚で用いられず。他に語尾-l, -r音 ソウル"Seoul 首尔" 語尾-rは英語・ドイツ語・オランダ語・フランス語などで参照。他の使用例1, 2 これらは色々な例外も見られた)。

朝鮮語では近代まで [ɲ] 系統だったものが現代朝鮮語・韓国語 [j] (ヤ系統Y音だがyi音はヤ行イが現代日本語に無いように [∅] 無子音、いわゆるイルボン 일본 ilbon)となる(cf. タイ語 ญี่ปุ่น yîi-bpùn 広東語Jyutpin粵拼 jat6 bun2 [jɐt˨ pun˧˥])。

これらは「広義の硬口蓋音(反舌音もこのうちでイ音のみ無子音のようにも成り得る)」を移動してきた、正常な音変化と考えてよい。

※「正常な」とは、「自然な・標準的な・規則的な・推定しやすい」という言い換えもできる。それは、この東アジア広域(気候の差が多少あっても構わない)の言語だと蓋然的に言えるのであって少し場所や文明が変わると、そういった蓋然性による推定が通用しないこともある。

反舌接近音 [ɻ] の特殊性により、現代言語におけるR字の作用から歴史的な音変化を窺う。

ノルウェー語とスウェーデン語はRの字がSの前にあるとき、Sが無声歯茎摩擦音 [s] でなく無声反舌摩擦音 [ʂ] となる。

ノルウェー人の自称は「ノシュク"norsk"」であり、この「シュ"rs"」が無声反舌摩擦音 [ʂ] となっている(口語の名称もニーノシュク"nynorsk"という…発音例は現地語の何らかの動画音声を参照すればよい)。

このノルウェー語・スウェーデン語(ゲルマン語派)のほかには、ポーランド語(スラヴ語派)の"sz"に加え、その有声音 [ʐ] たる"rz"もある(英語版Wikipedia - Polish phonologyには破擦音も示される)。

※余談だが、二重字"digraph"のうちrで始まるものは非ラテン文字の言語(アボリジニ系など)の反舌音の子音に用いられる傾向があることは、アメリカ英語の反舌Rやノルウェー語・スウェーデン語・ポーランド語の"rs, rz"表記から影響を受けて近現代に出来たと考えてよい。要するに、ノルウェー語・スウェーデン語"norsk"はノルド"nord"的な同根語からして本来は二字一音でなく子音の連結であってゲルマン祖語*nurþrazに繋がるものであり、後世に非ラテン文字の言語で二重字"rs, rz, rt, rd, rn"などで反舌音が示されても伝統的にラテン文字系統を用いてきたかノル・スウェと成立経緯が全く異なるということである。ポーランド語の"sz, rz"は"rzeka"がロシア語"река"などに比較的できるようにノル・スウェと成立経緯が異なる。

※その更なる余談だが、先例のうち、ノルウェー語"rs"とポーランド語"rz"とが一部の方言において、反舌音でない「変わったR音」で発せられる。ともに、「上より無声歯茎ふるえ音 [r̝̊] (voiceless alveolar raised non-sonorant trill)」になる例がある(前者の方言はオスロ以北の各地、後者の方言はワルシャワ以北の各地)という。また、後者の方言には「上より有声歯茎ふるえ摩擦音 [r̝] (voiced alveolar fricative trill)」になる例があるともいう。

去年まで、筆者は「無声反舌摩擦音 [ʂ] が中国語普通話(Pinyin: sh)やインド・アーリア語派やドラヴィダ語族(主にタミル語以外)などのインド地域の言語に有ってヨーロッパには無い」と思っていた。

※参考までに、中国語漢字音の反舌音(捲舌音 ㄓ ㄔ ㄕ ㄖ)のうちの無声反舌摩擦音 [ʂ] は「數・数 shǔ (ㄕㄨˇ cf. 呉音: シュ 漢音: ス 慣用音: すう 他にサクのような同字異音異義もshuòで反舌音)」が例になる。その中古音・上古音は‹ srjuX › , /*s-roʔ/ (バクスター・サガール式。Xは上声トーン記号)となる。前者の時の r は前の s と合わせて無声反舌摩擦音を表す(cf. カールグレン式 /ʂi̯uX/)が、後者の時の r は二重子音・響音・流音としての r であるという。簡単にカナ表記すると、前者はシュ(反舌音)で後者はスロ(二重子音)、ということになる。つまり、現代の漢語学問・音韻学の人は、推定された上古音の時代に r が二重子音として発音され。それらが「數」のような反舌音の漢字となった(ただし逆に反舌音の漢字"書, 占"など全てが上古音で二重子音 r を有していたわけでない)と考えている。上古音再建案の事実性はともかく、学者の思考にさまざまな条件要素が伴っていることは確認できた。反舌音の発生経緯に後世の条件依存があるという意味で、英語の反舌接近音やノルウェー語などの反舌摩擦音の考察の一助にされたい。

なお①、サンスクリットもといヴェーダ語以来のインド言語ではR音 IASTで"r, ṛ (普通の子音と成節子音)"が何らかの位置にあるとき、次の子音"t, th, d, dh, s, n"は反舌音"ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṣ, ṇ"になる。

これは反舌音の連声・連音・サンディの現象である(同器官的子音"homorganic consonant"があるので同器官化"homorganization"とも記したいがそのような用語は使われていないそう→同化"assimilation"という)。

この現象は、母音と唇系の音がある場合も有効であり、その例は"karaṇa (√kṛ + na)"や"pariṇāma (pari + √nam)"や"brāhmaṇa (√brah + na)"である。

このR音を、私にとって従来に考えられた歯茎ふるえ音 [r] や反舌ふるえ音 [ɽ͡r] や反舌はじき音 [ɽ] ではなく、反舌接近音 [ɻ] の方が自然ではないかと近頃の私は考えている。

サンスクリット「ドリシュティ"dṛṣṭi"」やパーリ語「ディッティ"diṭṭhi"」(ともに単語の意味は「見解」でパーリ語の単語からはヴェーダ・サンスクリットの成節子音R "ṛ"が消えて"i"となるが化石的に反舌T "ṭ"が長子音・有気音で現れる)あたりを発音して検証すればよい。

なお②、スウェーデン語・ノルウェー語の通常の r は、音価が歯茎ふるえ音 [r] 歯茎はじき音 [ɾ] 反舌はじき音 [ɽ]など多種あり、ポーランド語では歯茎ふるえ音 [r] のみとされる(中国語ピンイン r は先述の通りに反舌接近音 [ɻ] と 有声反舌摩擦音 [ʐ])。

この「備考」は、Rが半母音たる立場を兼ねているという「本題」を外れているものだが記される。

一つ言い直せば、サンスクリット=ヴェーダの成節子音Rが「ふるえ音」としてソノリティを有するよりも、英語R発音や他の半母音Y・Wのような「接近音」としてソノリティを有している可能性が、往古(パーリ語などBCE中期インド・アーリア語の口語発生のころ、ヴェーダ伝承への考察次第ではもっと早い古インド・アーリア語のころ)にあったことを示唆しておくが、なお①を書いて以後に考え直して「kとs二重母音はkṣでないとならない法則(e.g. vakṣyati)」や「語末-sの語幹が後続の音によって-ṣや-rや-ḥなどで現れる法則の内にṣがあること(e.g. nis→niṣprapañca, dyaus→dyauṣpitā 某書47によると語末-sの前の子音や母音の条件が主要という)」などを私は顧みた。

その音価は英語のR発音自体が反舌接近音 [ɻ] (他に歯茎接近音 [ɹ] など)であることに関連しているので、スラヴ系言語やサンスクリットの成節子音Rとは音韻構造も聴こえも全く異なる。

英語のR発音は、同様に日本語のラ行(主に歯茎はじき音 [ɾ])や西洋言語古典風の発音に多いR音(歯茎ふるえ音 [r] ルラァ的なもの・いわゆる巻き舌)とかなり異なる。

なぜならば、今までも説明されたように、インド音声学シクシャー・日本悉曇学などで多くの書に半母音系統"antaḥstha"として"ya, ra, la, va य र ल व"が挙げられ(ただし安然「悉曇蔵 (大正蔵2702 V. 84)」はva音素を唇系の摩擦音系統"ūṣman"として分類する)、そこに र R字 (repha रेफ)・R音素が含まれるためである。

かつ、そのR字について、調音部位が反舌"mūrdhan (JBud. 舌頭 en: cerebral)"であるとしている。

シクシャー・悉曇学に定義されたサンスクリットR字の調音部位が"mūrdhan"で音の種類が"antaḥstha"であるということは、そのまま理解すると「反舌・半母音"semivowel"(接近音"approximant")」となる。

これらの説は、古くからの伝承であって当時から音素を整然と区分していても、その音価は必ずしも詳細に読み取ることができない(ただし1000年以上前の地球上の文明にこれほど詳細に言語発音が説明されたことは無い点で有り難くもある)。

色々な推測・憶測ができてしまうため、サンスクリットR音素の音価の判断が困難である(後の「なお①」も参照)。

したがって、サンスクリット=ヴェーダの成節子音Rの音も、英語的な接近音かスラヴ系と同じふるえ音か、判断が困難である。

備考: 反舌接近音(そり舌接近音) [ɻ] の特殊性

アメリカ英語などでは、R字が語頭にあるか・母音を伴っている時、反舌接近音 [ɻ] で発せられる。

このR音に似た音を日本語で探すならば、「ら行」音よりも、「わ行」音に近い。

ほとんどの日本語話者は「わ行」音を両唇接近音 [β̞] か両唇軟口蓋接近音 [w] で発しているが、極一部の日本語話者が常に・特定の日本語話者が稀に、わ行音を軟口蓋接近音 [ɰ]で発すれば、それがR反舌接近音 [ɻ] に近いと言える。

現代中国語で語頭がピンイン r 字の発音 [ɻ] [ʐ] は、歴史的にみな語頭が硬口蓋鼻音 [ɲ] だった(それはただ音素だともいえて音価としては複数の異音 [nʲ] [ȵ] も有り得る)と考えられる(日本"nit-pon, ri-ben"=ニッポン、ジーペンかリーベンのようなもの)。

そのことは過去記事でも示されているが、ここにIPA音価で歴史的な音変化を示すと [ɲ] (ニャ系) → [ȵʑ] (ジャ系、prenasalized?) → [ʐ] (ズャ系統だが一部話者は反舌接近音 [ɻ]) となる(日本の呉音⇔漢音や広東語音⇔閩南語音の比較をすれば明解であるし、自ら発音して音ごとの類似性を触覚で感じても理解しやすい)。

更に、二・児(兒)・爾(尓)といった字は er化 (R音性母音 [ɚ])となる(爾・尓字 ěr は現代で外来語のɚ・無母音L・R音写に用いられる→アイルランド"Ireland 爱尔兰" アルバニア"Albania 阿尔巴尼亚" しかしアルメニア"Armenia"は亚美尼亚で用いられず。他に語尾-l, -r音 ソウル"Seoul 首尔" 語尾-rは英語・ドイツ語・オランダ語・フランス語などで参照。他の使用例1, 2 これらは色々な例外も見られた)。

朝鮮語では近代まで [ɲ] 系統だったものが現代朝鮮語・韓国語 [j] (ヤ系統Y音だがyi音はヤ行イが現代日本語に無いように [∅] 無子音、いわゆるイルボン 일본 ilbon)となる(cf. タイ語 ญี่ปุ่น yîi-bpùn 広東語Jyutpin粵拼 jat6 bun2 [jɐt˨ pun˧˥])。

これらは「広義の硬口蓋音(反舌音もこのうちでイ音のみ無子音のようにも成り得る)」を移動してきた、正常な音変化と考えてよい。

※「正常な」とは、「自然な・標準的な・規則的な・推定しやすい」という言い換えもできる。それは、この東アジア広域(気候の差が多少あっても構わない)の言語だと蓋然的に言えるのであって少し場所や文明が変わると、そういった蓋然性による推定が通用しないこともある。

反舌接近音 [ɻ] の特殊性により、現代言語におけるR字の作用から歴史的な音変化を窺う。

ノルウェー語とスウェーデン語はRの字がSの前にあるとき、Sが無声歯茎摩擦音 [s] でなく無声反舌摩擦音 [ʂ] となる。

ノルウェー人の自称は「ノシュク"norsk"」であり、この「シュ"rs"」が無声反舌摩擦音 [ʂ] となっている(口語の名称もニーノシュク"nynorsk"という…発音例は現地語の何らかの動画音声を参照すればよい)。

このノルウェー語・スウェーデン語(ゲルマン語派)のほかには、ポーランド語(スラヴ語派)の"sz"に加え、その有声音 [ʐ] たる"rz"もある(英語版Wikipedia - Polish phonologyには破擦音も示される)。

※余談だが、二重字"digraph"のうちrで始まるものは非ラテン文字の言語(アボリジニ系など)の反舌音の子音に用いられる傾向があることは、アメリカ英語の反舌Rやノルウェー語・スウェーデン語・ポーランド語の"rs, rz"表記から影響を受けて近現代に出来たと考えてよい。要するに、ノルウェー語・スウェーデン語"norsk"はノルド"nord"的な同根語からして本来は二字一音でなく子音の連結であってゲルマン祖語*nurþrazに繋がるものであり、後世に非ラテン文字の言語で二重字"rs, rz, rt, rd, rn"などで反舌音が示されても伝統的にラテン文字系統を用いてきたかノル・スウェと成立経緯が全く異なるということである。ポーランド語の"sz, rz"は"rzeka"がロシア語"река"などに比較的できるようにノル・スウェと成立経緯が異なる。

※その更なる余談だが、先例のうち、ノルウェー語"rs"とポーランド語"rz"とが一部の方言において、反舌音でない「変わったR音」で発せられる。ともに、「上より無声歯茎ふるえ音 [r̝̊] (voiceless alveolar raised non-sonorant trill)」になる例がある(前者の方言はオスロ以北の各地、後者の方言はワルシャワ以北の各地)という。また、後者の方言には「上より有声歯茎ふるえ摩擦音 [r̝] (voiced alveolar fricative trill)」になる例があるともいう。

去年まで、筆者は「無声反舌摩擦音 [ʂ] が中国語普通話(Pinyin: sh)やインド・アーリア語派やドラヴィダ語族(主にタミル語以外)などのインド地域の言語に有ってヨーロッパには無い」と思っていた。

※参考までに、中国語漢字音の反舌音(捲舌音 ㄓ ㄔ ㄕ ㄖ)のうちの無声反舌摩擦音 [ʂ] は「數・数 shǔ (ㄕㄨˇ cf. 呉音: シュ 漢音: ス 慣用音: すう 他にサクのような同字異音異義もshuòで反舌音)」が例になる。その中古音・上古音は‹ srjuX › , /*s-roʔ/ (バクスター・サガール式。Xは上声トーン記号)となる。前者の時の r は前の s と合わせて無声反舌摩擦音を表す(cf. カールグレン式 /ʂi̯uX/)が、後者の時の r は二重子音・響音・流音としての r であるという。簡単にカナ表記すると、前者はシュ(反舌音)で後者はスロ(二重子音)、ということになる。つまり、現代の漢語学問・音韻学の人は、推定された上古音の時代に r が二重子音として発音され。それらが「數」のような反舌音の漢字となった(ただし逆に反舌音の漢字"書, 占"など全てが上古音で二重子音 r を有していたわけでない)と考えている。上古音再建案の事実性はともかく、学者の思考にさまざまな条件要素が伴っていることは確認できた。反舌音の発生経緯に後世の条件依存があるという意味で、英語の反舌接近音やノルウェー語などの反舌摩擦音の考察の一助にされたい。

なお①、サンスクリットもといヴェーダ語以来のインド言語ではR音 IASTで"r, ṛ (普通の子音と成節子音)"が何らかの位置にあるとき、次の子音"t, th, d, dh, s, n"は反舌音"ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṣ, ṇ"になる。

これは反舌音の連声・連音・サンディの現象である(同器官的子音"homorganic consonant"があるので同器官化"homorganization"とも記したいがそのような用語は使われていないそう→同化"assimilation"という)。

この現象は、母音と唇系の音がある場合も有効であり、その例は"karaṇa (√kṛ + na)"や"pariṇāma (pari + √nam)"や"brāhmaṇa (√brah + na)"である。

このR音を、私にとって従来に考えられた歯茎ふるえ音 [r] や反舌ふるえ音 [ɽ͡r] や反舌はじき音 [ɽ] ではなく、反舌接近音 [ɻ] の方が自然ではないかと近頃の私は考えている。

サンスクリット「ドリシュティ"dṛṣṭi"」やパーリ語「ディッティ"diṭṭhi"」(ともに単語の意味は「見解」でパーリ語の単語からはヴェーダ・サンスクリットの成節子音R "ṛ"が消えて"i"となるが化石的に反舌T "ṭ"が長子音・有気音で現れる)あたりを発音して検証すればよい。

なお②、スウェーデン語・ノルウェー語の通常の r は、音価が歯茎ふるえ音 [r] 歯茎はじき音 [ɾ] 反舌はじき音 [ɽ]など多種あり、ポーランド語では歯茎ふるえ音 [r] のみとされる(中国語ピンイン r は先述の通りに反舌接近音 [ɻ] と 有声反舌摩擦音 [ʐ])。

この「備考」は、Rが半母音たる立場を兼ねているという「本題」を外れているものだが記される。

一つ言い直せば、サンスクリット=ヴェーダの成節子音Rが「ふるえ音」としてソノリティを有するよりも、英語R発音や他の半母音Y・Wのような「接近音」としてソノリティを有している可能性が、往古(パーリ語などBCE中期インド・アーリア語の口語発生のころ、ヴェーダ伝承への考察次第ではもっと早い古インド・アーリア語のころ)にあったことを示唆しておくが、なお①を書いて以後に考え直して「kとs二重母音はkṣでないとならない法則(e.g. vakṣyati)」や「語末-sの語幹が後続の音によって-ṣや-rや-ḥなどで現れる法則の内にṣがあること(e.g. nis→niṣprapañca, dyaus→dyauṣpitā 某書47によると語末-sの前の子音や母音の条件が主要という)」などを私は顧みた。

起草日: 2018年10月5日

当記事では、半角カッコ内に限定して"c. (circa 頃・~年ごろ)"とか"cf. (confer 比較せよ・参照せよ)"とか"e.g. (exampli gratia 例のために・例えば)"とか"i.e. (id est それは~である・すなわち・つまり)"といった略語表現(abbr., abbreviation)を用いている。

一方で"etc. (et cetera ~と他plural・その他)"を用いていない(これに相当する日本語の「など」および視認性の上で漢字の「等」を適宜に用いる)。

これらの略語の元であるラテン語を理解した上でこれらを便利だと思って多用したが、日本語の代替表現が用いられるべき場面では適宜にそれを用いた。

その略語表現以外の略号の類としては言語名en, ja, pi (パーリ語"Pali"のことでインド系学問ではplとされやすいし私も過去記事でそうする。当記事は世界的な範囲のためポーランド語"Polish"と混同を避ける意図でISO 639-1に準じた)や文字名Dev.や伝統宗教JBud.などがある。

当ブログで未曽有のようであるから、ここに上の如く断っておく。

また、当記事では、音韻論的に不明瞭・不確実な事柄を示す際、筆者の見解や感覚を客観的事実のように扱うべきでないため、「筆者・私」という言葉を主語にして表現した部分がある。

何らかの学者論文や活字出版物などでは、その主観性を自覚しない論者が客観的事実のように記すこともある(古代言語に関する見解を記した活字出版物の内容がネット上に引用されつつ読者側から指摘されている例→1, 2)。

読者に相応のメディアリテラシーが有れば「あくまでも論者の理由や前提によって求められた見解・視点・主観にすぎない」と判断できる(大概の学者もそれで暗黙の了解は有るから断定的に記す者もいよう)が、多くの一般人はそうでないので、私は一般人向けにその措置を取った。

↑の注意事項を記す以前に、↓の後書きを書いた。

日本の自称の名である「やまと"Yamato"」と、漢字で当てられた「大和(8世紀の好字二字令)」・「邪馬台国(台は臺とも壹とも)」・「倭(委、和)"Wa"」ということも、現代にヤ行・ワ行の音素で認知されている。

ヤ行・ワ行、Y W音、半母音に関する研究をすることで、これらの名が文献上に現れるようになった時代の発音や、想定上の最初の時の発音などを想定する一助になるかもしれない。

今の私からは、特にこれらの名に関する言語学的な言及をしないでおく。

それらは音声学・言語学のみならず、文献学的な考察や地理学的な前提も必要であるからである。

いわば、当記事も文献的には直接に原本・写本・碑文などを当たった検証がされずに論考を載せているし、大概この学問分野は一般的な校訂本などに信頼が置かれて研究がされている。

先進的・先鋭的な研究においては、複数分野の垣根を超えている・複数分野の手法を兼用している・相互依存にあるということについて留意されたい。

関連記事: 2015年に私が示したY, W, L, Rへの類似見解

2015年6月16日投稿「B H V W、準じてF Pの互換性 & Vから派生したU W」

2015年9月7日投稿「呉音では濁音となる漢字・鼻音の後でも連濁しない漢字(天など)」 (脚注5と脚注終了以後)

当記事では、半角カッコ内に限定して"c. (circa 頃・~年ごろ)"とか"cf. (confer 比較せよ・参照せよ)"とか"e.g. (exampli gratia 例のために・例えば)"とか"i.e. (id est それは~である・すなわち・つまり)"といった略語表現(abbr., abbreviation)を用いている。

一方で"etc. (et cetera ~と他plural・その他)"を用いていない(これに相当する日本語の「など」および視認性の上で漢字の「等」を適宜に用いる)。

これらの略語の元であるラテン語を理解した上でこれらを便利だと思って多用したが、日本語の代替表現が用いられるべき場面では適宜にそれを用いた。

その略語表現以外の略号の類としては言語名en, ja, pi (パーリ語"Pali"のことでインド系学問ではplとされやすいし私も過去記事でそうする。当記事は世界的な範囲のためポーランド語"Polish"と混同を避ける意図でISO 639-1に準じた)や文字名Dev.や伝統宗教JBud.などがある。

当ブログで未曽有のようであるから、ここに上の如く断っておく。

また、当記事では、音韻論的に不明瞭・不確実な事柄を示す際、筆者の見解や感覚を客観的事実のように扱うべきでないため、「筆者・私」という言葉を主語にして表現した部分がある。

何らかの学者論文や活字出版物などでは、その主観性を自覚しない論者が客観的事実のように記すこともある(古代言語に関する見解を記した活字出版物の内容がネット上に引用されつつ読者側から指摘されている例→1, 2)。

読者に相応のメディアリテラシーが有れば「あくまでも論者の理由や前提によって求められた見解・視点・主観にすぎない」と判断できる(大概の学者もそれで暗黙の了解は有るから断定的に記す者もいよう)が、多くの一般人はそうでないので、私は一般人向けにその措置を取った。

↑の注意事項を記す以前に、↓の後書きを書いた。

日本の自称の名である「やまと"Yamato"」と、漢字で当てられた「大和(8世紀の好字二字令)」・「邪馬台国(台は臺とも壹とも)」・「倭(委、和)"Wa"」ということも、現代にヤ行・ワ行の音素で認知されている。

ヤ行・ワ行、Y W音、半母音に関する研究をすることで、これらの名が文献上に現れるようになった時代の発音や、想定上の最初の時の発音などを想定する一助になるかもしれない。

今の私からは、特にこれらの名に関する言語学的な言及をしないでおく。

それらは音声学・言語学のみならず、文献学的な考察や地理学的な前提も必要であるからである。

いわば、当記事も文献的には直接に原本・写本・碑文などを当たった検証がされずに論考を載せているし、大概この学問分野は一般的な校訂本などに信頼が置かれて研究がされている。

先進的・先鋭的な研究においては、複数分野の垣根を超えている・複数分野の手法を兼用している・相互依存にあるということについて留意されたい。

関連記事: 2015年に私が示したY, W, L, Rへの類似見解

2015年6月16日投稿「B H V W、準じてF Pの互換性 & Vから派生したU W」

2015年9月7日投稿「呉音では濁音となる漢字・鼻音の後でも連濁しない漢字(天など)」 (脚注5と脚注終了以後)

備考: 実験音声学との関連

(この備考を書くまで私は分野名を「実証音声学(実証的な音声学)」と記憶していた)

2018年11月11日5時に、私は [a, ja, wa, la, ɾa, ka, sa, ta, pa, kɾa, sɾa, tɾa, pɾa, kɻa, sɻa, tɻa, pɻa] の発声とその録音を行った。

発声の録音データ(発音データ)は、当方の録音環境(特に使用機器の品質)の関係で、音量を上げると声ミュート時における環境音・ノイズが聴こえる。

それを音声波形・スペクトログラムとして(Praatという専用ソフトウェアを用いた)視覚化・表示し、簡単な説明画像を作った。

※作業の途中で、変更事項がある。当該音声をステレオからモノラルに変換し、スペクトログラム表示の案を捨てて音声波形表示だけにした。それらの変更事項を付記する。

母音"vowel" [a] (以後の子音類はこの母音とのCV~CCV音節で発音される)

響音"sonorant" [ja, wa, la, ɾa]

阻害音"obstruent" [ka, sa, ta, pa]

二重子音"double consonant"(阻害音と歯茎はじき音"alveolar flap") [kɾa, sɾa, tɾa, pɾa]

二重子音(阻害音と反舌接近音"retroflex approximant") [kɻa, sɻa, tɻa, pɻa]

ちなみに、私が日本人として母音/a/音素を発しているため、厳密な音価・単音としては中央母音の [ä] となっているかもしれないが、この発声・録音・視覚化の行為の目的に反することでないので、気にせずによい。

ちなみに、当記事の話題・本題と離れるが、「破裂音の特徴についてPraat画面の図と音声データとを示しながらこの項目よりも詳細に説明した記事」がインターネットに見られたので、参考までにURLを載せる→https://sites.google.com/site/utsakr/Home/praat/vot

備考: 音楽制作との関連

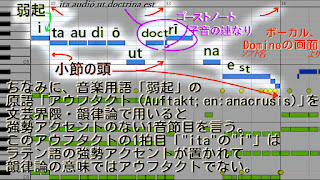

MIDIシーケンサーのピアノロール方式の「打ち込み(sequence 作曲手段)」をしている時、伴奏楽器パートでもボーカル代用楽器パートでも「ゴーストノート」の打ち込みを、私は適宜に用いている。

ゴーストノートは二重子音"double consonant (doubled consonant)"の発音を思わせる。

その時の考えは、このようである。

「ゴーストノートの内に普通の一音の導入として用いられるものがある。それは1小節の先頭に置かれるべきか、または、その前の小節の末尾に置かれるべきか (小節でなくとも1小節を192等分したMIDI目盛りにおける4分の4拍子は3, 6, 12, 48が1つの区分として同様に考えられる)」

「二重子音の内に"kr"が有る。これは1音節の先頭に"kr"同時に発せられるべきか、または、その前の音節の末尾に"k"が発せられるべきか (同じ二重子音でも破裂音の連なり-ktなどは…、三重子音scr, -ncrなどは…)」

ラテン語歌詞を書いて自ら歌った"Dominus Immensus"の、その歌詞のシミュレーションのためにボーカルパートを打ち込む際には、かなりこのことを思った。

私が何を思って創作や研究をするということは、言語学や音楽の主題と関連しないが、これらを行う人が参考までに見ると良かろうと思い、少し記した。

(この備考を書くまで私は分野名を「実証音声学(実証的な音声学)」と記憶していた)

2018年11月11日5時に、私は [a, ja, wa, la, ɾa, ka, sa, ta, pa, kɾa, sɾa, tɾa, pɾa, kɻa, sɻa, tɻa, pɻa] の発声とその録音を行った。

発声の録音データ(発音データ)は、当方の録音環境(特に使用機器の品質)の関係で、音量を上げると声ミュート時における環境音・ノイズが聴こえる。

それを音声波形・スペクトログラムとして(Praatという専用ソフトウェアを用いた)視覚化・表示し、簡単な説明画像を作った。

※作業の途中で、変更事項がある。当該音声をステレオからモノラルに変換し、スペクトログラム表示の案を捨てて音声波形表示だけにした。それらの変更事項を付記する。

|

| 音声付きの動画→https://youtu.be/qhrGuEFp8ok |

響音"sonorant" [ja, wa, la, ɾa]

阻害音"obstruent" [ka, sa, ta, pa]

二重子音"double consonant"(阻害音と歯茎はじき音"alveolar flap") [kɾa, sɾa, tɾa, pɾa]

二重子音(阻害音と反舌接近音"retroflex approximant") [kɻa, sɻa, tɻa, pɻa]

ちなみに、私が日本人として母音/a/音素を発しているため、厳密な音価・単音としては中央母音の [ä] となっているかもしれないが、この発声・録音・視覚化の行為の目的に反することでないので、気にせずによい。

ちなみに、当記事の話題・本題と離れるが、「破裂音の特徴についてPraat画面の図と音声データとを示しながらこの項目よりも詳細に説明した記事」がインターネットに見られたので、参考までにURLを載せる→https://sites.google.com/site/utsakr/Home/praat/vot

MIDIシーケンサーのピアノロール方式の「打ち込み(sequence 作曲手段)」をしている時、伴奏楽器パートでもボーカル代用楽器パートでも「ゴーストノート」の打ち込みを、私は適宜に用いている。

ゴーストノートは二重子音"double consonant (doubled consonant)"の発音を思わせる。

その時の考えは、このようである。

「ゴーストノートの内に普通の一音の導入として用いられるものがある。それは1小節の先頭に置かれるべきか、または、その前の小節の末尾に置かれるべきか (小節でなくとも1小節を192等分したMIDI目盛りにおける4分の4拍子は3, 6, 12, 48が1つの区分として同様に考えられる)」

「二重子音の内に"kr"が有る。これは1音節の先頭に"kr"同時に発せられるべきか、または、その前の音節の末尾に"k"が発せられるべきか (同じ二重子音でも破裂音の連なり-ktなどは…、三重子音scr, -ncrなどは…)」

|

| "doctrina"はdoc-tri-naとなる (vs. do-ctri-na, doct-ri-na) |

私が何を思って創作や研究をするということは、言語学や音楽の主題と関連しないが、これらを行う人が参考までに見ると良かろうと思い、少し記した。

0 件のコメント:

コメントを投稿

当ブログのコメント欄は、読者から、当ブログ記事の誤字・脱字の報告や、記事の話題に関する建設的な提案がされる、との期待で解放されていました。

しかし、当ブログ開設以来5年間に一度もそのような利用がされませんでした (e.g. article-20170125, article-20170315, article-20190406)。

よって、2019年5月12日からコメントを受け付けなくしました。

あしからず。

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。